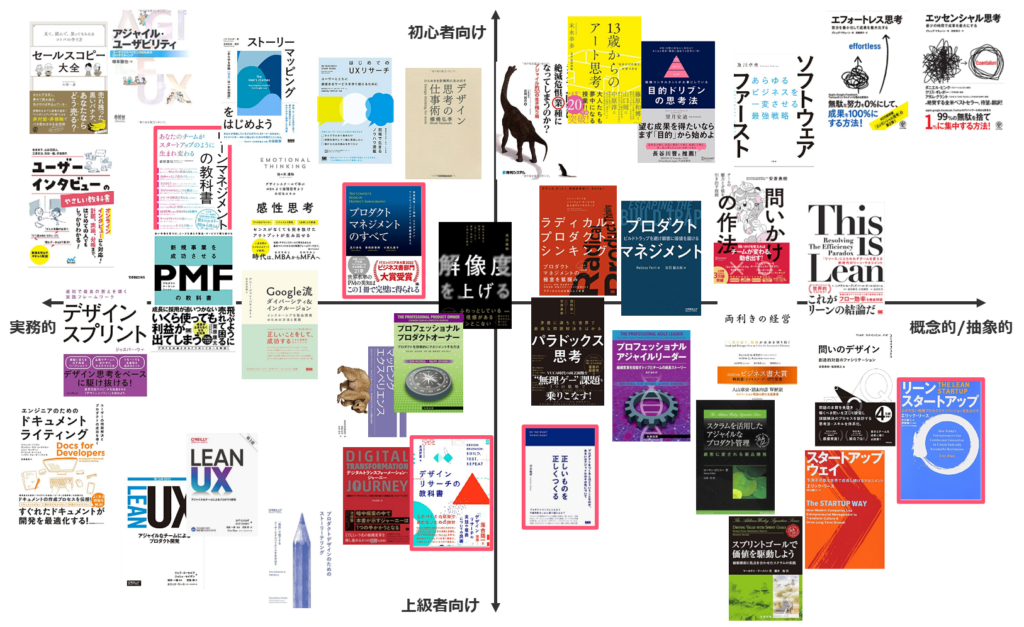

保険システム業界でも「デザイン思考」やリーンスタートアップ等の「仮説検証」の本がメジャーになってきました。

インシュアテック研究所として、デザイン思考及び仮説検証を進める上で参考となる書籍を紹介します!!!

なお、アジャイル開発、組織運営、プロジェクトマネジメントについてのおすすめの本は、別の記事にまとめていますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。

①.正しいものを正しくつくる プロダクトをつくるとはどういうことなのか、あるいはアジャイルのその先について

市谷聡啓 著

ビー・エヌ・エヌ新社 (2019.6)

【概要/感想】

アジャイルの本ですが、この本のポイントは仮説検証部分にあると思います。アジャイルで繰り返し試せばうまくいくというものではなく、チームで仮説を検証する形でMVPを作成していくことが大事という内容です。「リーンスタートアップ」と「アジャイル開発」をうまくつなげている素晴らしい本です。

【印象に残った文章】

アンチパターン1:わからないから、とにかく始める

まだわかっていないことの方が多い状況では、何をやってもわかることが増えていく。いろいろな活動一つ一つに問題はないが、自分たちの現在地点を把握せずに始めようとするのは推奨できない。何が分かってないかが分からないまま活動を始め、広げても自分たちが手に入れた知識がどんな意味があるのか評価することができないからだ。そのためには現時点で分かっていること(わかっていないこと)を踏まえた計画づくるが前提となる

⇒仮説を立案しないと学びは得られない!!

②.リーンマネジメントの教科書 あなたのチームがスタートアップのように生まれ変わる

細野 真悟 著

日経BP (2022.4)

【概要/感想】

リーンスタートアップを実際にエンタープライズに適用する際の方法論を記載。かなり具体的で平易な文章で書かれていて大変わかりやすいです。最初に読む1冊としておすすめです。

【印象に残った文章】

実験段階にも関わらずピタゴラスイッチの装置を作るように完成度を高める方向へと突き進んでしまう

「地獄のピタゴラスイッチ」が走りだすと、永遠に成功することはありません

③.プロダクトマネジメントのすべて 事業戦略・IT開発・UXデザイン・マーケティングからチーム・組織運営まで

及川 卓也 曽根原 春樹 小城 久美子 著

翔泳社 (2021.3)

【概要/感想】

プロダクトマネジメントについての幅広く記載された1冊。かなり厚い本で、具体的な内容がぎっしり記載されている。プロダクトオーナーにお勧めの1冊です。

【印象に残った文章】

プロダクトマネージャーはさまざまな領域にまたがるスキルが要求され、多くの人とも関わる難しい仕事ではあるものの、それでもプロダクトマネージャーを志す人が絶えないのは、プロダクトマネジメントが楽しく、やりがいに満ちている仕事だからだ。

④.リーン・スタートアップ

エリック・リース 著 井口 耕二 訳

日経BP (2012.4)

【概要/感想】

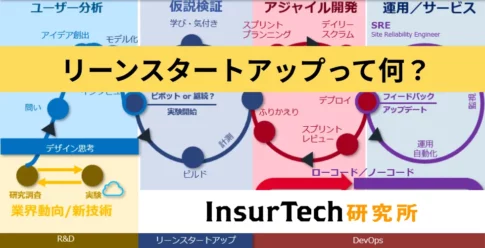

仮説検証型ビジネスと言えば、この本は外せません。アジャイル開発の中でもリーンスタートアップの手法が開発に入っていたり、入っていなかったりとプロジェクトによってスコープは様々ななので、まずリーンスタートアップとしての概念はしっかり押さえておく必要があるでしょう。

【印象に残った文章】

アントレプレナーはあらゆるところにいる。 起業家とはスタートアップ企業の中だけに存在しているわけではない。それは大企業や役所などの組織の中にも存在している。そして、果敢にリスクをとってチャレンジする人々こそ、リーンスタートアップを構成する第一の原理なのだ

リーンスタートアップについては下記記事も参考にしてください

⑤.デザインリサーチの教科書

木浦幹雄 著

ビー・エヌ・エヌ新社 (2020.11)

【概要/感想】

筆者のCIID(コペンハーゲンインタラクションデザイン研究所)の経験をもとにデザインリーサーチの意味合いや手法について説明しています。実際の手法もですが、特に最初の歴史や意味合いの部分も非常に丁寧に説明してくれています。

【印象に残った文章】

Design For Peopele⇒Design With People⇒Design By Peolpleと3つのステップにわたってデザインの考え方が示されている。最終的にはデザインの主導権はプロダクトを利用する人々が持つ状態になる。

以上、超おすすめの5冊でした。本記事が読者の開発を助けてくれる一冊を探す手助けになれば幸いです。以下はその他の仮説検証/デザイン思考の関連本の紹介となります。

⑥.問いのデザイン

安斎 勇樹 塩瀬 隆之 著

学芸出版社 (2020.6)

【概要/感想】

デザイン思考の基本になる問いの立て方やワークショップ運営のコツを説明した本です。デザイン思考を進める上では必読の本だと思います。

【印象に残った文章】

問題を捉える思考法

①素朴思考 ②天邪鬼思考 ③道具思考 ④構造化思考 ⑤哲学的思考

⑦.両利きの経営

チャールズ・A. オライリー マイケル・L. タッシュマン 著 入山 章栄 渡部 典子 訳

東洋経済新報社 (2019.2)

【概要/感想】

組織において深化と探索の重要性を説いた本。深化と探索の成功ケースやサクセストラップの罠にはまった失敗ケースがについて実企業のたくさんの事例をもとに紹介している。

【印象に残った文章】

一般的に企業は成熟に伴い、どんどん深化に偏っていく傾向があり、また安定性・確実性を重視されるようになる。そういった深化に偏るとイノベーションが起こらなくなり、これをサクセストラップと呼ぶ。

⑧.スタートアップ・ウェイ 予測不可能な世界で成長し続けるマネジメント

エリック・リース 著 井口 耕二 訳

日経BP (2018.5)

【概要/感想】

リーンスタートアップの第2弾。実際に大企業にリーンスタートアップを導入する上でのポイントを整理して記述してある。

【印象に残った文章】

古くさい企業は大掛かりなことをしたがる。先進的な企業は実験を素早く繰り返す

古くさい企業は「失敗という選択肢はない」を信じる会社で、マネージャーは隠蔽で失敗をなかったことにする技に長けている。「失敗をチャンスととらえる」という考え方を口では賞賛したりするが、それと全く異なるメッセージや報酬や昇進、評価のやり方からは発されている

先進的な企業は適切な方向展開につながったり、有益な情報がもたらされたりする生産的な失敗に報いる

⑨.マッピングエクスペリエンス ―カスタマージャーニー、サービスブループリント、その他ダイアグラムから価値を創る

James Kalbach 著, 武舎 広幸,武舎 るみ 訳

オライリージャパン (2018.1)

【概要/感想】

カスタマージャーニーやエクスペリエンスマップ等のマッピング手法を整理した本。具体的な作り方やワークショップでの議論の仕方なども載っています。

【印象に残った文章】

今、大転換がおきつつあります。企業が中心となり、その周囲に顧客が集まってくるという時代は終わり、顧客の暮らしにどう組み込んでもらえるかを企業側が模索しなければならない時代が到来したのです。

⑩.システム開発は絶滅危惧業種になってしまうのか?アジャイル的50の生き残り術

長橋 賢吾 著

秀和システム (2014.5)

【概要/感想】

新規事業立ち上げの際のステップを整理した本。システム開発やアジャイルという題名が付いていますが、どちらかというと比較的大きな企業がビジネス立ち上げに関する内容が主です。

【印象に残った文章】

どんな小さなアイデアでも仮説を立て、KPIを設定し、事業計画書に盛り込み、それをチームで開発し、ユーザを増やしながら、検証し、必要であればピボットするサイクルを継続的に回す。こうした地味な繰り返しが、収益に。

⑪.デジタルトランスフォーメーション・ジャーニー 組織のデジタル化から、分断を乗り越えて組織変革にたどりつくまで

市谷 聡啓 著

翔泳社 (2022.2)

【概要/感想】

DXの進め方について記載した本。深化によった日本企業にいかに探索のアプローチを入れるかという、両利きの経営を進めるための具体的アプローチが記載されています、DX部門の方には必読の本です。

【印象に残った文章/内容】

「これまで」と「これから」をそれぞれ存在するべきものとして扱い、両者を対立ではなく繋いでいく必要性が見えてきます。アップデートではなく、アライアンス(提携)という考えです。

⑫.ストーリーマッピングをはじめよう

ドナ・リシャウ 著 高崎拓哉 訳

ビー・エヌ・エヌ新社 (2016.12)

【概要/感想】

プロダクト作成に関するストーリー付けの本。アジャイルのユーザーストーリーマッピングではなく、プロダクトとしてのストーリーを研ぐための本になっています。

【印象に残った文章】

物語を分解してみると、ナラティブアークは次の7種類のプロットポイントで構成されていることが分かります。

1.状況説明 2.事件や問題の発生 3.盛り上げ 4.危機 5.クライマックス 6.落とし込み 7.エンディング

⑬.Lean UX ―リーン思考によるユーザエクスペリエンス・デザイン

ジェフ・ゴーセルフ (著), 坂田 一倫 (監修), ジョシュ・セイデン (編集), エリック・リース (編集), 児島 修 (翻訳)

オライリージャパン (2014.1)

【概要/感想】

リーンスタートアップに関して顧客体験を中心に具体方法論をまとめた本。実際にリーンスタートアップでプロダクト検討する際の方法論の理解としておすすめです

【印象に残った文章】

ユーザーに関する前提

1,ユーザは誰ですか? 2.私たちの製品はユーザの仕事や生活のどの部分にフィットしますか? 3.私たちの製品が解決する課題は何ですか? 4.私たちの製品は、いつ、どのように使われますか? 5.どの機能が重要ですか? 6.私たちの製品の外観と振る舞いはどのようなものですか?

⑭.デザインスプリント 最短で最良の答えを導く実践フレームワーク

ジャスパー・ウ 著

インプレス (2022.2)

【概要/感想】

デザインスプリントの内容を簡潔に的てくれた本。Googleの本体のケースではなく実際にメルカリやU-NEXTで採用した事例を元に書いてあり簡易に読むことができます。

【印象に残った文章】

私が最初に行ったのは、社内でリサーチやデザインスプリントに興味を持ってくれる人を探すことでした。火花になってくれる人を探すことが非常に重要です。皆さんも火打石や火花となって変化を起こしていきましょう。

⑮.感性思考 デザインスクールで学ぶ MBAより論理思考より大切なスキル

佐々木康裕 著

SBクリエイティブ (2020.4)

【概要/感想】

デザイン思考の基礎的な本。考え方や実践的に使えるプラクティスや、事例などコンパクトにまとまっていて、読みやすく理解しやすい本となっています。デザイン思考の入り口としておすすめです。

【印象に残った文章】

センスをアップデートし続ける方法として下記を意識するとよい

①芸術や最先端の技術に触れる

②レッテルをはがす

③多様な人と会う

⑯.はじめてのUXリサーチ

松薗 美帆 , 草野 孔希 著

翔泳社 (2021.8)

【概要/感想】

筆者のメルペイの経験をもとにUNリサーチの始め方を説明してくれています。実際の事例を基にしているため、説得力が強く非常にわかりやすい内容です。UXリサーチの最初の1冊としておすすめです。

【印象に残った文章】

上司や同僚がUXリサーチという言葉になじみがないのであれば、「UXリサーチ」という言葉を使わずに説明することをおすすめします。たとえば「デザインのヒントを得たい」等の目的とセットで説明してみましょう。

⑰.プロダクトマネジメント ビルドトラップを避け顧客に価値を届ける

Melissa Perri 著 吉羽 龍太郎 訳

オライリージャパン (2020.10)

【概要/感想】

プロダクト開発において、アウトカムではアウトプット思考になりがちというビルドトラップからいかに抜け出し、顧客に価値を届けるか?という点について書かれた本です。プロダクトマネージャー必読の1冊です。

【印象に残った文章】

企業がプロダクト主導かどうかを判断する6つの質問「1.最後に作った機能やプロダクトのアイデアを思い付いたのは誰ですか?」「2.最後に廃止を決めたプロダクトは何ですか?」「3.顧客と最後に話をしたのはいつですか?」「4.目標は何ですか?」「5.現在何に取り組んでいますか?」「6.プロダクトマネージャーとはどんな人ですか?」

⑱.ラディカル・プロダクト・シンキング

ラディカ・ダット 著、曽根原 春樹 長谷川 圭 訳

翔泳社 (2022.6)

【概要/感想】

単にアジャイルやリーンスタートアップを導入しても失敗するため、ビジョンが何より重要といった本。またビジョンについても重要視だけでなく具体的な書き方を教えてくれます。プロダクト開発を行う上では覚えておきたい1冊です。

【印象に残った文章】

ローカルマキシマム(局所的な最適化)ではながく、グローバルマキシマム(全体的な最適化)を目指すべきだったのだ。ラディカル・プロダクト・シンキングとは、世界にどんな変化をもたらしたいかを考えながらグローバルマキシマムを探し求める態度を指す

⑲.新規事業を成功させるPMFの教科書(プロダクトマーケットフィット)

栗原康太 著

翔泳社 (2022.10)

【概要/感想】

CPF(カスタマープロブレムフィット)→PSF(プロブレムソリューションフィット)→SPF(ソリューションプロダクトフィット)→PMF(プロダクトマーケットフィット)の流れについて簡単にわかりやすく説明しています。新規事業やサービス開発をやる方でPMFについてあまり詳しくない場合は最初に読むのにお勧めの1冊です。

【印象に残った文章】

PMFが見つかる前は大きな岩を押しながら山を登っている状況だが、PMFを見つけた後は山頂を超えて大きな岩が転がるのを追いかけている状況である。

⑳.ユーザーの問題解決とプロダクトの成功を導く エンジニアのためのドキュメントライティング

ジャレッド・バーティ , ザッカリー・サラ・コ―ライセン , ジェン・ランボーン , デービッド・ヌーニェス , ハイディ・ウォーターハウス 著 、 岩瀬 義昌 訳

日本能率協会マネジメントセンター (2023.3)

【概要/感想】

ドキュメントを記載する上でも仮説検証、プロダクト開発のノウハウが重要という本。ドキュメントというテーマで仮説検証の流れが分かるため、プロダクトや技術系のドキュメントを記載したことがある人であれば非常にわかりやすい内容だと思います。

【印象に残った文章】

ユーザーのために効果的なドキュメントを書くには、ユーザーが誰であって、何を達成したいのか理解する必要があります。

㉑.ひらめきを計画的に生み出す デザイン思考の仕事術

棚橋 弘季 著

日本実業出版社 (2009.6)

【概要/感想】

デザインは生活に秩序を提案し実現するものであり、物に意味を与える仕事と記載されている通りデザインに対して深く広く見ることができる一冊です。記載してあるテクニック的な事例はわりと基本的なものが多いですが、それ以上に筆者のデザインに対する見方がとても染み入る内容でした。

【印象に残った文章】

僕らは長いあいだ、勘違いしていたようです。デザインの仕事というのがあると誤解していたんです。実際にはデザインとは僕らが勘違いしていたような狭い範囲の仕事ではなかったのです。

㉒.パラドックス思考

舘野 泰一 , 安斎 勇樹 著

ダイヤモンド社 (2023.2)

【概要/感想】

「問いのデザイン」でもあった良い問いを考えるコツ、について『切替戦略、因果戦略、包含戦略』で考える事、またそれを考える前段で感情にとにかく向き合い矛盾を見つけていく事について具体例で説明がある内容でした。プロダクト作成や組織作成でも非常に重要なポイントだと思ったので、こういった言語化は非常に助かりました。

【印象に残った文章】

パラドックス思考の3つのレベル

レベル1:感情パラドックスを受容して、悩みを緩和する

レベル2:感情パラドックスを編集して、問題の解決策を見つける

レベル3:感情パラドックスを利用して、創造性を最大限に高める

㉓.アジャイル・ユーザビリティ

樽本 徹也 著

オーム社 (2012.2)

【概要/感想】

この本では、UCDとアジャイルがまだマッチしていないと書いてました。10年後の現在、進んできているものの、出来ている企業はまだ少数といった感覚もあります。このケイパビリティは現在本当に重要な能力と感じますので、引き続き学習を続けていきたいと感じました。

【印象に残った文章】

ユーザの3つの観察ポイント「1.ユーザは独力でタスクを完了できた:これが問題あれば、効果(effectiveness)に問題がある。」「2.ユーザは無駄な操作を行ったり、戸惑ったりしなかったか:これが問題あれば、効率(effeciency)に問題がある。」「3.ユーザは不安や不満を感じていなかったか:これが問題あれば。満足度(satisfaction)に問題がある」

㉔.解像度を上げる――曖昧な思考を明晰にする「深さ・広さ・構造・時間」の4視点と行動法

馬田隆明 著

英治出版 (2022.11)

【概要/感想】

東京大学FoundXの馬田さんの本です。本書では、解像度について。「深さ・広さ・構造・時間」の4視点で解像度が低い問題とどう上げていくかの方法について解説しています。

【印象に残った文章】

今から「こうあってほしい未来」を考えるのではなく、将来世代の視座と視点になって考えることです。今の自分の視座から未来を想像すると、今までの延長線上の未来や、ニュースなどで言われているような一般的な未来しか想像できない傾向にあるからです。

㉕.問いかけの作法 チームの魅力と才能を引き出す技術

安斎勇樹 著

ディスカヴァー・トゥエンティワン (2021.12)

【概要/感想】

過去の「武器」は未来の「足かせ」となるケースがある。これらの現代病について「こだわりを見つけて育てる」「とらわれを疑い、問い直す」という2点を意識してワークショップ型の進め方で対応していくことが重要として、そのために重要なのが「問いかけ」と解説しています。

【印象に残った文章】

現代においてチームのポテンシャルが抑制されているように感じられる要因は、前時代に求められていたトップダウン方式の「ファクトリー型」の組織形態に、仕事のスタイルを適応させた結果だと考えられます。

㉖.エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にする

グレッグ・マキューン 著, 高橋璃子 訳

かんき出版 (2014.11)

【概要/感想】

パレートの法則のように20%に集中して80%をやらなことで大きな価値を産むという事を記載しています。

【印象に残った文章】

「やらなくては」ではなく「やると決める」。「どれも大事」ではなく「大事なものはめったにない」。「全部できる」ではなく「何でもできるが、全部はやらない」。

㉗.エフォートレス思考 努力を最小化して成果を最大化する考 力を最小化して成果を最大化する

グレッグ・マキューン 著, 高橋璃子 訳

かんき出版 (2021.12)

【概要/感想】

頭に余計なものを詰めず本当に大事な物だけを見るエフォートレスな精神、完璧主義や人の無さをなくし、正しいペースでシンプルに対応するエフォートレスな行動、成果を継続的に上げ、レバレッジを効かせるエフォートレスの仕組み化について書かれています。

【印象に残った文章】

もしも日々が困難で、上り坂で大きな岩を押し上げているような気がするなら、一度立ち止まってみたほうがいい、問題を逆から考えよう。「成果を出すために、もっとも簡単なやり方はなんだろう?」

㉘.戦略コンサルタントが大事にしている 目的ドリブンの思考法

望月安迪 著

ディスカヴァー・トゥエンティワン (2022.3)

【概要/感想】

デロイトのコンサルさんが書いた本です。目的が大事という点について目的-目標-手段の型で丁寧に記載されています。コンサルの働き方の基本を知るためにわかりやすい1冊となっています。

【印象に残った文章】

「目的」を英語で表すとき、それには次の3つの単語があてはまる。Purpose(より大きな価値を実現している将来の状態)、Objective(意図をもって狙いとするところ)、Goal(到達点)

㉙.This is Lean 「リソース」にとらわれずチームを変える新時代のリーン・マネジメント

二クラス・モーディグ,パール・オールストローム 著, 前田 俊幸,小俣 剛貴 訳

翔泳社 (2021.3)

【概要/感想】

Leanという言葉が広く使われる中で、抽象・具体を考える中で何がLeanかという事を定義・説明する内容の本になっています。フロー効率とリソース効率の2軸で表現しながら、4事象の中でどのように動くことが良いのか(まずフロー効率を目指していく事が良い)という軸で説明しています。

【印象に残った文章】

昨日の自分よりも少しきれいになるために、どんな工夫ができるだろうか?

㉚.セールスコピー大全:見て、読んで、買ってもらえるコトバの作り方

大橋 一慶 著

ぱる出版 (2021.1)

【概要/感想】

訴求の考え方・作り方という点はプロダクトマネジメントについても超重要な内容ですが、それが簡易的に、具体例で書かれていて、良かったです。コピーを考える人以外でもプロダクト作る人にはお勧めの本です。

【印象に残った文章】

「何をどう書くのか?」ではなく「誰に何を言うのか?」。この意味を正しく理解し、実践できれば、コピーのレスポンスは変わりはじめる。

㉛.スクラムを活用したアジャイルなプロダクト管理

ローマン・ピヒラー 著 江端一将 訳

株式会社ピアソン桐原 (2012.11)

【概要/感想】

プロダクトオーナー向けに記載した一冊。スクラムに関してPOの視点で一貫して書かれていますので、POは読んでおくと良いかもしれません。

【印象に残った文章/内容】

部屋に閉じ困った寂しいプロダクトマネージャーが、悩み苦しみながら完璧な要件を考える時代は終わりました。プロダクトオーナーはスクラムチームの一員であり、継続的かつ密に協働する必要があります。

㉜.LEAN UX 第3版

Jeff Gothelf, Josh Seiden 著 、坂田 一倫 監修、エリック・リース 編集、児島 修 翻訳

オライリージャパン第3版 (2022.8)

【概要/感想】

LEAN UXの第3版。第1版からはガラッと変わってかなり洗練した本になっています。まさにLEAN UXで本を作っていったという感じ。キャンバスだったり、内容だったり、実際に適用するためどうしたらよいかという点が分かりやすくなっておりかなりおすすめな内容です。

【印象に残った文章/内容】

Lean UXとは、「コラボレーティブ、部門横断的、ユーザー中心の方法によって、プロダクトの本質を素早く明らかにするためのデザインアプローチ」「ユーザー、ユーザーのニーズ、ソリューション案、成功の定義についてのチームの共通理解を構築する」「チームの意思決定に求められる根拠を築き、プロダクトやサービス、価値の提供を絶えず向上させるために、継続的な学習を優先させる」である。

㉝.「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考

末永 幸歩 (著)

ダイヤモンド社 (2020.2)

【概要/感想】

『13歳からのアート思考』は、「自分だけの答え」を見つけるための思考法を教えてくれる本です。アート思考とは、自分の興味を起点に世界を自分なりに探究し続けること。本書では「表現の花」だけでなく、その土台となる「探究の根」を大切にする重要性を、美術作品の鑑賞方法を通して解説しています。自分の視点を深めるヒントが詰まった一冊です。

【印象に残った文章/内容】

世の中には、アーティストとして生きる人がいる一方、タネや根のない”花だけ”をつくる人たちがいます。本書では彼らを「花職人」と呼ぶことにしましょう。花職人がアーティストと決定的に違うのは、気づかないうちに「他人が定めたゴール」に向かって手を動かしているという点です

㉞.プロフェッショナルプロダクトオーナー: プロダクトを効果的にマネジメントする方法

Don McGreal,Ralph Jocham (著) 花井宏行,高江洲睦,水野正隆,斎藤紀彦,木村卓央 (訳)

丸善出版 (2024.7)

【概要/感想】

『プロフェッショナルプロダクトオーナー』は、スクラムにおけるプロダクトオーナー(PO)の役割を深く解説した一冊です。POは単なる要件定義者ではなく、ビジョン(Vision)、価値(Value)、検証(Validation)の3つのVを活用して組織全体のアジリティを実現する責任者とされています。起業家的視点やCRACK(協力的・代表性・権限・献身・知識)の姿勢を持つことで、競争優位を生むプロダクト開発を成功に導きます。

【印象に残った文章/内容】

起業家は、究極のプロダクトオーナーです。(中略)多くの組織にとって、これは現実的な状況ではないかもしれません。しかし、起業家的な考え方はプロダクトオーナーに求められるものです。

㉟.プロダクトデザインのためのストーリーテリング ―「物語」で魅了するユーザーエクスペリエンスを生み出す

Anna Dahlstroem (著), 中橋 直也 (翻訳)

オライリー・ジャパン (2024.5)

【概要/感想】

『プロダクトデザインのためのストーリーテリング』は、ユーザーエクスペリエンスを魅力的にするために「物語」を活用する方法を解説した本です。アリストテレスの三幕構成やキャラクター開発、コンテキスト設定など、ストーリーの基礎を通して、ユーザーが感情移入できるプロダクト体験を創出する重要性を説きます。CYOA型ストーリーやストーリーボードを用いた体験設計も紹介され、プロダクト開発に新たな視点を与えます。

【印象に残った文章/内容】

全てのストーリーはキャラクターに焦点を当てることでより良いものになります。同様に、すべてのプロダクトはそれを構築するユーザーに焦点を当て、そのプロダクト体験の一部を担う全ての他のアクターを明確にすることで、より良いものになります。

㊱.プロフェッショナルアジャイルリーダー: 組織変革を目指すトップとチームの成長ストーリー

Ron Eringa,Kurt Bittner,Laurens Bonnema 長沢智治 (訳)

丸善出版 (2025.1)

【概要/感想】

『プロフェッショナルアジャイルリーダー』は、アジャイル変革を推進するリーダーの役割を解説する実践的な一冊です。アジャイルは単なる手法ではなく、組織文化の変革であり、リーダーは「指示する」のではなく「環境を整える」存在であることが強調されています。変革は志願者を募り、小さな成功を積み重ねながら広げるべきであり、心理的安全性や触媒的リーダーシップの重要性も説かれています。

【印象に残った文章/内容】

アジャイルリーダーの最大の役割は、チームが学習し、適応できる環境を整えること

㊲.スプリントゴールで価値を駆動しよう: 価値探索に焦点を合わせたスクラムの実践

Maarten Dalmijn (著), 藤井拓 (著)

丸善出版 (2025.1)

【概要/感想】

スクラムにおけるスプリントゴールの重要性と、その設定方法を深掘りした一冊です。スクラムの本質として「摩擦や驚きを前提とした学習と適応のプロセス」を強調し、柔軟な対応力を持つ「ハチドリ・スタイル」の重要性を説きます。さらに、効果的なスプリントゴール作成のための「FOCUSモデル」(楽しさ・成果指向・協働・究極的理由・単一性)も紹介され、現場で役立つ実践的なヒントを提供します。

【印象に残った文章/内容】

ハチドリ・スタイル:謙虚な計画を重視し、軽やかに適応しながら学び、調整し続けるスタイル。スプリントゴールを中心に、試行錯誤しながら最適な解決策を見つけます。

㊳.Google流 ダイバーシティ&インクルージョン インクルーシブな製品開発のための方法と実践

アニー・ジャン=バティスト (著), 百合田香織 (翻訳)

ビー・エヌ・エヌ (2021.9)

【概要/感想】

『Google流 ダイバーシティ&インクルージョン』は、多様なユーザーにとって包括的なプロダクトを設計するためのアプローチを解説した一冊です。URM(見過ごされがちなマイノリティ)を優先したデザインが全ユーザーにとって有益であることを示し、ビジネス成長との関係も強調します。Googleの実践例として、ドッグフーディングや敵対的テストの重要性を紹介し、実務に直結する具体的な示唆を提供しています。

【印象に残った文章/内容】

プロダクト・インクルージョンは単なる社会的責任ではなく、ビジネスの成長にも貢献するという点です。少数派のためにデザインすることは、結果的に多数派のためにもなる