ウォータフォール、アジャイル問わず「組織運営」「プロジェクトマネジメント」については重要な要素となります。Insurtech研究所でもウォーターフォールの組織をどのようにアジャイルのトランスフォーメーションしていくか日々検討しています。その中で個人的におすすめの本をベスト10形式でご紹介します。

なお、アジャイル開発、デザイン思考/仮説検証についてのおすすめの本は、別の記事にまとめていますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。

それでは、ベスト10の紹介です。

10位_PMBOK ガイド 第7版

10位はプロジェクトマネジメントという事でPMBOKです。第7版はだいぶ内容が変化しているので、第6版と第7版を合わせて読むのがおススメです。(読み物としては読みづらいため、リファレンスとして持っているだけでも良いと思います)

Project Management Institute 著 PMI日本支部 監訳

PMI (2021.11)

【概要/感想】

第6版からガラリと変わったPMBOK第7版。だいぶアジャイル色が多くなっています。PMBOK7版の詳しい解説は下記を確認ください

【印象に残った文章/内容】

価値に集中すること。ビジネスの目的・価値・利益に対してプロジェクトの中で、整合性を継続的に評価し、必要に応じて調整し、改善する必要があります。価値をビジネスの利益に結びつけるのです。価値とは主観的なものであり、それぞれのステークホルダーのために生み出される異なる価値を考慮し、顧客の視点を優先しながら、全体的なバランスを取る必要があります。

9位_だから僕たちは、組織を変えていける やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた

9位は斉藤さんの「だから僕たちは、組織を変えていける」です。組織に携わる時の最初の本としてお勧めの内容です。

斉藤 徹 著

クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2021.11)

【概要/感想】

組織に関する本、数々の論文、参考文献をだいぶわかりやすくまとめて説明してくれていて、初心者に最適な本。また一人から始める点を謳っているのも非常に良いと思います。

【印象に残った文章/内容】

「インサイド・アウト」とは、自らの内面(インサイド)を変えること。自分自身の根本的なパラダイム、人格、動機などを変えることから始めるということだ。人の行動を変えようとする前に、自分自身に問いかけてみよう。

8位_組織パターン

8位の組織パターンは、主に開発組織に関する実践知がまとまった本になります。

James O. Coplien、Neil B.Harrison、ジェームス・コプリエン、ニール・ハリソン 著 和智 右桂 訳

翔泳社 (2013.8)

【概要/感想】

組織パターンとして組織運営、開発運営のノウハウがギュッと詰まった一冊。パターンとしてまとまっていてそれらのパターンの相互関係を理解することでパターンの理解が深まります。

【印象に残った文章/内容】

トリプルループの学習は組織のアイデンティティに関わり、組織開発と呼ばれる。この戦略は、組織が次の質問に答える手助けをする。我々はどんなビジネスをやりたいのか?我々にとって価値と原則は何か?

7位_チームトポロジー

7位はチームトポロジー。中々カタカタで長い名前が沢山出てきますが、SaaS開発を実施する上では、必須な考え方となっています。

マシュー・スケルトン,マニュエル・パイス 著、原田 騎郎, 永瀬 美穂 , 吉羽 龍太郎 訳

日本能率協会マネジメントセンター (2021.12)

【概要/感想】

コンウェイの法則(システムアーキテクチャは作成する組織の写しになる)を基本として、サービス中心となるシステム開発でチーム構成/組織をどのようにすればよいか論じた本。目から鱗が落ちる内容です。

【印象に残った文章/内容】

組織に必要なのは、優れたアーキテクチャーのプラクティス

6位_他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論

6位は対話について考えさせられる他社と働くです。

宇田川元一 著

ニューズピックス (2019.10)

【概要/感想】

「対話」についての本ですが、対話とは「新しい関係性を構築すること」と説いており、「関係性」とは組織の内容であるため、この本は「組織論」の本というのが、全体のテーマとなります。組織の中で「対話」を多次元的に進めるヒントが詰まっています。

【印象に残った文章/内容】

こちら側のナラティヴに立って、相手を見ていると、相手が間違って見えることがあると思います。しかし、相手のナラティヴからすれば、こちらが間違って見えている、ということもありえるのです。こちらのナラティヴとあちらのナラティヴに溝があることを見つけて、いわば「溝に橋を架けていく事」が対話なのです。

5位_Joy,Inc. 役職も部署もない全員主役のマネジメント

XPのプラクティスが進んでいった一つの正解がこのJoyIncにあると思います。

リチャード・シェリダン 著 原田 騎郎、安井 力、吉羽 龍太郎、永瀬 美穂、川口恭伸 訳

翔泳社 (2016.12)

【概要/感想】

組織にXP(エクストリームプログラミング)のプラクティスを導入しながら、喜び溢れる企業を作ったという内容。アジャイルのプラクティスの源泉の価値を感じることができる良書です。

【印象に残った文章/内容】

喜んで報告しよう。ブルックスの法則は打破できる。メンローはブルックスの法則を何度も打ち破ってきており、もはや業界の歴史を思い出させる過去の遺物でしかない。

4位_ FEARLESS CHANGE アジャイルに効く アイデアを組織に広めるための48のパター

実際に組織を変えていく際にはとても参考となる本です。

Mary Lynn Manns, Linda Rising 著、川口 恭伸, 木村 卓央, 高江洲 睦, 高橋 一貴,中込大祐,古家朝子,安井力,山口鉄平,米沢仁,角征典 訳

翔泳社 (2022.11)

【概要/感想】

組織に変化を起こす際に起こるステークホルダーとの関係・対応策をまとめ、パターンとして概念化した一冊です。古い文化の会社でアジャイル導入する際には非常に参考になると思います。ただ、実際の業務で意識して使えるかは別の話ですので、修行が必要と感じました。ここに書いているパターンについて映像化できるよう腹落ちさせたいと思います。組織パターンと合わせて理解したい1冊です。

【印象に残った文章/内容】

新しいアイデアを導入するために、そのアイデアにかける情熱で、あなた自身を突き動かそう。あなた自身が納得していなければ、他者を納得させることはできないということだ。

3位_ピープルウエア 第2版 - ヤル気こそプロジェクト成功の鍵

トムデマルコの名著。アジャイル、ウォーターフォール関わらず全てのエンジニアに読んでほしい1冊です。

トム・デマルコ,ティモシー・リスター 著 、 松原 友夫, 山浦 恒央 訳

日経BP (2001.11)

【概要/感想】

全てのエンジニアに進めたい本。最近、第3版が出たので、読んで洗い替えたいと思います。

【印象に残った文章/内容】

マネージャーのほとんどは、技能面より、人に気を配っていると思い込んでいる。

しかし、本当にそうしているマネージャーは滅多に居ない。

2位_冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法

安斎さんの冒険する組織のつくりかたは、主に大きな企業向けの組織変革に関する本になります。

安斎勇樹 (著)

テオリア (2025.1)

【概要/感想】

従来の「軍事的世界観」から脱却し、個人の探究心を駆動力とする組織づくりを提案する一冊です。ONE PIECEのナミのように、指示を待たず自分で考え行動する姿勢を重視。理念を「探究ツール」として活用し、多様な解釈を尊重する実践方法が紹介され、組織内の対話や学習文化の重要性が強調されています。

【印象に残った文章/内容】

冒険するチームづくりとは、いわばお互いに「推し合う」関係性をつくることです

1位_組織を芯からアジャイルにする

1位も組織変革の本になります。実践的にも想い的にも詰まった本なので、この本にいつも勇気をもらっています。

市谷聡啓

株式会社BNN (2022.7)

【概要/感想】

アジャイルと名前がついていますが、開発に適用する本ではなく組織変革をアジャイルの考え方を用いてどうやるかといったことを論じている本です。だいたいの本がトップの変革がポイントと言っている中で現場、およびミドルからアジャイルの回転を行い、組織に芯を宿らせるといったことを書いていて、自分が組織変革を起こす一歩になれると非常に勇気をいただける内容になっています。特にミドル層には読んでいただきたい内容です。

【印象に残った文章/内容】

芯のないドーナツのような組織とは、心臓を失ってしまった人体のようなものだ。それではいつまで経っても組織に血(関心)が通うことはない。芯がないならば、組織の一人ひとりが鼓動を創り出さなければ組織は蘇らない。自分たち一人ひとりが組織アジャイルのリズムを刻むことで、組織に血を送り込むことができる。

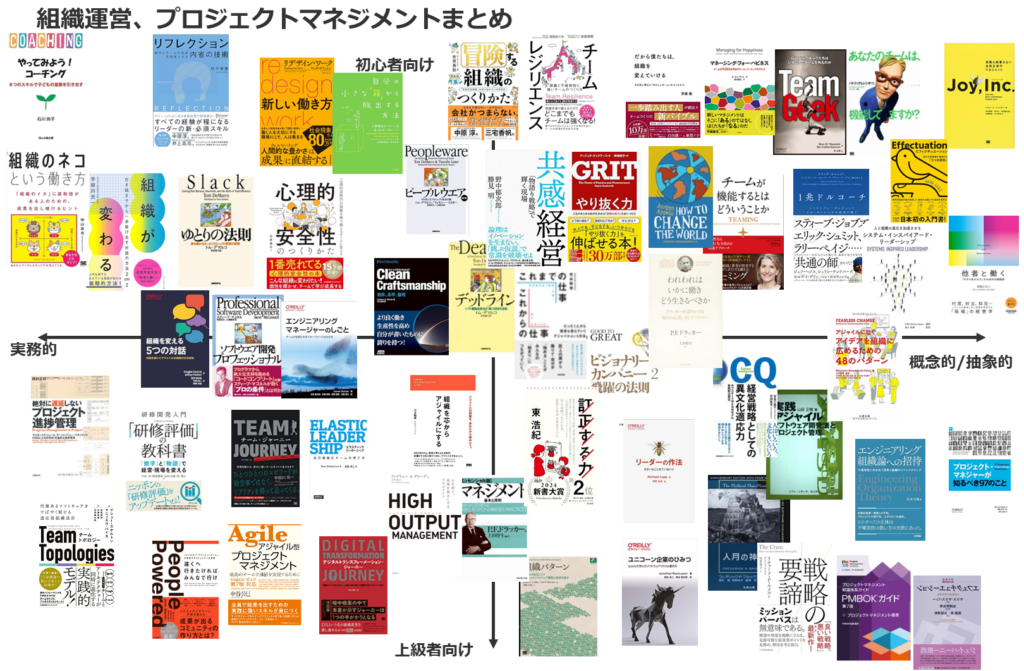

以上、超おすすめのベスト10でした。ベスト10には漏れたもののおすすめの本は多いので、以下惜しくもベスト10から漏れたその他の50冊の紹介です。随時アップデートして入れ替えていきますので異論やその他のおすすめの本があれば連絡いただければ幸いです。

その他の本の紹介

⑪.チームが機能するとはどういうことか

Amy C. Edmondson 著, 野津智子 翻訳

英治出版 (2014.5)

【概要/感想】

心理的安全性を謳ったエイミーエドモンドソンの本。現在の組織論の重要な考え方になっています。

【印象に残った文章/内容】

失敗がもたらす貴重な情報のおかげで、組織はいっそう生産的、革新的になり、成功できるようになる。しかし、失敗に対して心理的、社会的に強く反応してしまうために、ほとんどの人が失敗を許されないものだと考えてしまう。

⑫.アジャイル型プロジェクトマネジメント

中谷 公巳 著

日本能率協会マネジメントセンター (2022.4)

【概要/感想】

PMBOKに準じてプロジェクトマネジメントの方法を初心者向けにわかりやすく記載した1冊。わかりやすさを重視して書いていると思います。PMBOKが頭に入ってこない場合の学習に最適な1冊です。アジャイル型と題名にありますが、アジャイルもウォーターフォールも同様に扱っていてどちらかというとウォーターフォールの人がアジャイルのマネジメントを少し知りたいというときに良いと思いました。

【印象に残った文章/内容】

PMBOK第7版において、PMBOK第6版のプロセスベース・アプローチとの整合を無効にする内容は一切存在しません。第7版作成時、プロジェクトマネジメントのグロー

⑬.図解でわかるアジャイル・プロジェクトマネジメント

鈴木 安而 著

エスシーシー (2016.6)

【概要/感想】

主にウォーターフォールのプロジェクトマネージャーがアジャイルを理解するときに入る初心者向けの本です。PM有識者が概要をさっと学ぶ際にお勧めです。

【印象に残った文章/内容】

アジャイルの採用は、組織の人材育成におけるリーダーの育成方法にも影響を及ぼします。リーダーは、状況に応じたリーダーシップ・スタイルを採用することは、当然大切なことですが、

⑭.リデザインワーク

リンダ・グラットン 著, 池村 千秋 訳

東洋経済新報社 (2022.10)

【概要/感想】

コロナに伴い仕事の仕方の再設計が重要といった内容。実験の重要性やデザイン思考の重要性、ペルソナ設定など、ソフトウェア業界の仕事の進め方は使えるなと感じた。内容良かったんだけど、若干トップダウンな風潮が気になった。もうちょっとマネジメント3.0や、仮説検証、アジャイルの要素があってもよいのでは??

【印象に残った文章/内容】

まわりとのつながりでイノベーションを起こす

⑮.Team Geek ―Googleのギークたちはいかにしてチームを作るのか

Brian W. Fitzpatrick,Ben Collins-Sussman 著、及川 卓也 解説 、 角 征典 訳

オライリージャパン (2013.7)

【概要/感想】

HRT(謙虚/信頼/尊敬)の重要性とその文化をはぐくむコミュニケーション設計、組織での立ち回り方について書かれた本。10年前の本ですが、日本のJTCからするといまだに示唆が多い内容でした。この10年でエンジニア文化が徐々に広がってきたとは感じつつも、広がっている組織とそうでない組織(JTC)での差も大きくなっているなと感じます。

【印象に残った文章/内容】

私はGoogleと世界にとって「正しいこと」をしている。あとは座って解雇されるのを待つだけだ。解雇されなければ「正しいこと」ができたことになる。解雇されたら雇用主を間違えたのだ。いずれにしても私は正しいことをしている。これが私のキャリア戦略だ

⑯.共感経営 「物語り戦略」で輝く現場

野中 郁次郎 , 勝見 明 著

日本経済新聞出版 (2020.5)

【概要/感想】

日本企業が陥っている3代疾病(オーバーアナリシス-分析過剰、オーバープランニング-計画過剰、オーバーコンプライアンス-法令遵守過剰に陥って組織能力の弱体化が進んでいる中で、共感を起点として、「共感⇒本質直観⇒跳ぶ仮説」といったイノベーションを起こすやり方を物語りを重視した「共感経営」が必要であり、物語りの戦略がポイントであるとして、様々な事例を説明している本になります。アジャイルと関連する話も多く、組織変革のヒントが色々と入った勇気づけられる本でした。プロジェクトXが見たくなりました。

【印象に残った文章/内容】

・SECIモデルの共同化/表出化を中心に仮説を導いていく。そのためには共感できるチームが重要。私の主観から我々の主観にしていく(これは二人称の世界で芽生える。※ペアワーク)

・本質的な直観を組織化するためには「直接経験の共有」と「メタファー」が有効。(赤い花を見た時に赤いと感じるクオリア(感覚質))またそれに名前を付けることも重要

⑰.1兆ドルコーチ

エリック・シュミット,ジョナサン・ローゼンバーグ,アラン・イーグル 著 、櫻井 祐子 訳

ダイヤモンド社 (2019.11)

【概要/感想】

あらゆるマネジャーの最優先課題は「部下のしあわせと成功」これを意識することの重要性が書かれていました。意識は難しいですが、しっかり取り組んでいきたいと思います。

【印象に残った文章/内容】

・コンセンサスではなく、最適解を得ることを重視する(コンセンサスなんてくそくらえだ!)

⑱.プロジェクト・マネジャーが知るべき97のこと

神庭 弘年 監修、Barbee Davis 編集、 笹井 崇司 訳

オライリージャパン (2011.11)

【概要/感想】

10年前の本ですが、アジャイルマインドが溢れるプロマネの言葉が多く載っており、日本の大規模PJTのプロマネからするといまだ新しい内容に感じます。この数年でこの価値が普通になっていると良いなと思います。

【印象に残った文章/内容】

戦いに備えるにあたり、私はいつも計画は役に立たないと思っている。それでも、計画することは不可欠だ

⑲.ユニコーン企業のひみつ ―Spotifyで学んだソフトウェアづくりと働き方

Jonathan Rasmusson 著 、島田 浩二, 角谷 信太郎 訳

オライリージャパン (2021.4)

【概要/感想】

Spotifyの働き方、文化、組織構造について説明した本です。現在はこの本の組織構造になっていないというのがSpotifyらしいです。働き方や体制についてはエンジニア組織で働いているのであれば、JTCであっても示唆がある内容と感じました。

【印象に残った文章/内容】

テック企業において文化は放任しておくにはあまりにも重要な役割を担っている。そのため、文化を形成する「核となる信念」に注目する。例えば、Appleでは初出社のタイミングでピカソの牛の絵を見せて、「牛を書くための線をどれだけ少なくできるか」こうやってAppleは「シンプルさとは洗練の究極の形である」という彼らのマントラを強めている。

⑳.研修開発入門 「研修評価」の教科書――「数字」と「物語」で経営・現場を変える

中原 淳 , 関根 雅泰 , 島村 公俊 , 林 博之 著

ダイヤモンド社; 第1版 (2022.5)

【概要/感想】

研修のゴールは「学び」や「成長」ではなく、『経営・現場にインパクトをもたらすこと』こそが重要としており、その軸で一貫して書かれた本なので、研修だけでなく、組織体制や運営にも生かせる内容が多いと思います。

【印象に残った文章/内容】

研修満足度は操作しやすいため、研修講師にとっても都合がいい評価方法です。研修の満足度評価を高めるのは実に簡単です。研修の最後に、「皆さん、この2日間、良く学びましたね」と、学んだ内容を振り返った後、「今回の研修で自分が成長した、学んだ、と感じることをグループごとにシェアしてください。一人ひとり、話し終えたら、大きな拍手で、みんなの健闘を称え合いましょう」といったワークを行います。その後、間髪入れずに研修の満足度アンケートを配布するのです。筆者(中原)の経験上、この方法で、評定値を上げられるはずです(笑)。

㉑.あなたのチームは、機能してますか?

パトリック・レンシオーニ 著, 伊豆原 弓 訳

翔泳社 (2003.6)

【概要/感想】

物語り仕立てで組織不全となるチームの5つの問題に対して社外で泊りがけの会議をやりながら乗り越えていく内容となっています。組織で問題を抱えていたり、合宿をしたいと思っている場合は必読です。

【印象に残った文章/内容】

第一の機能不全は、チームのメンバー間の信頼の欠如である。これは本質的にグループ内で弱みを見せようとしない事から来ている。信頼を築けないことが問題になるのは、それが第二の機能不全、衝突への恐怖を生み出すからである。信頼の欠如したチームは、腹を割って激しく意見をたたかわせることができあい。あいまいな議論や慎重な発言が多くなる。健全な衝突がないと、チームの第三の機能不全、責任感の不足をまねく。チームのメンバーは、オープンな激しい議論のなかで意見を出さなければ、会議中に表面的には同意しても、本当にその決定を支持し責任感を持つことはできない。本当に責任をもって支持する姿勢がなければ、チームのメンバーは、第四の機能不全、説明責任の回避に走るようになる。明確な行動計画に責任をもって取り組んでいなければ、いくら集中力と意欲を持った人でも、チームのためにならない行動や態度をとった仲間をとがめるのに躊躇することがある。互いに説明責任を追求しないと、第五の機能不全がはびこる環境が生じる。結果への無関心が起きるのは、メンバーがチーム全体の目標より個人のニーズ(自尊心、キャリア開発、評価など)や自分の部門のニーズを優先させたときである。

㉒.遠くへ行きたければ、みんなで行け ~「ビジネス」「ブランド」「チーム」を変革するコミュニティの原則

ジョノ・ベーコン 著, 高須 正和, 山形 浩生 訳

技術評論社 (2022.4)

【概要/感想】

コミュニティについてどのように運営、育てていけば良いか?という事を記載している本でした。コミュニティというと有志の勉強会コミュニティみたいなものをイメージしていましたが、本書では企業コミュニティとしてビジネスにつながるコミュニティを主にスコープにしています。

【印象に残った文章/内容】

自分たちの大岩、ビッグロックスを作り上げよう(目標を1行で表したもの、今後の1年間の主な取り組み、KPI担当者)

㉓.デジタルトランスフォーメーション・ジャーニー 組織のデジタル化から、分断を乗り越えて組織変革にたどりつくまで

市谷 聡啓 著

翔泳社 (2022.2)

【概要/感想】

DXの進め方について記載した本。深化によった日本企業にいかに探索のアプローチを入れるかという、両利きの経営を進めるための具体的アプローチが記載されています、DX部門の方には必読の本です。

【印象に残った文章/内容】

「これまで」と「これから」をそれぞれ存在するべきものとして扱い、両者を対立ではなく繋いでいく必要性が見えてきます。アップデートではなく、アライアンス(提携)という考えです。

㉔.組織が変わる 行き詰まりから一歩抜け出す対話の方法2on2

宇田川 元一 著

ダイヤモンド社 (2021.4)

【概要/感想】

対話の重要性及び、実際に企業で時間が限られた中でどのように要点に絞って対話すべきかという点で2on2といった対話の方法を紹介している本となります。

【印象に残った文章/内容】

ミドルの方々こそ、組織の慢性疾患に対してセルフケアを実現していくと、変革の手応えが一番実感できるのです。

㉕.Clean Craftsmanship 規律、基準、倫理

Robert C.Martin 著、角 征典 訳

ドワンゴ (2022.8)

【概要/感想】

すべてのプログラマーが従うべき規律、基準、倫理について説明しています。新人プログラマーが5年ごとに倍増しており、またソフトウェアが世の中のコアになる中で、クラフトマンシップの重要性を説明しています。

【印象に残った文章/内容】

信頼できるテストがあり、リファクタリングのスキルがあり、シンプルな設計に向かうことができれば、プログラマーは劣化したシステムをクリーンにすることに恐怖を感じなくなるだろう。

㉖.リーダーの作法 ささいなことをていねいに

Michael Lopp 著 、 和智 右桂 訳

オライリージャパン (2022.6)

【概要/感想】

システム関係の仕事でリーダーを実施する人には、どれかのコラム内容にぐっとくるメッセージがあると思います。スクラムマスター的なリーダーシップと自ら舵をとるアントレプレナー的なリーダーシップの両方が感じらました。

【印象に残った文章/内容】

頭の中で「私がキーボードをたたいていたら、満点だったのに」という囁きが響きます。シーッ、静かに。この場合のB評価は、あなたが信頼できるリーダーである証なのです。

㉗.エンジニアリング組織論への招待 ~不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング

広木 大地 著

技術評論社 (2018.2)

【概要/感想】

アジャイルや組織マネジメントやエンジニアリング等今まで勉強してきた事をまとめる意味でもちょうどよい内容でした。数年前の本でしたが「チートポ」や「マネジメント3.0」「継続的デリバリーのソフトウェア工学」の内容ともつながる所も多く、今読んでも、古いとは感じませんでした。

【印象に残った文章/内容】

本書は「不確実性に向き合う」というたった1つの原則から、エンジニアリング問題の解決方法を体系的に捉える組織論です

㉘.HIGH OUTPUT MANAGEMENT 人を育て、成果を最大にするマネジメント

アンドリュー・S・グローブ 著 、 小林 薫 訳

日経BP (2017.1)

【概要/感想】

インテル元CEOのアンディ・グローブが、書いた一冊。マネージャーについて、どのようなマネジメントしていくのか、組織設計していくのかという話から教育や人事考課まで広く解説していますが、具体的で論理的な内容で非常にわかりやすい内容でした。

【印象に残った文章/内容】

マネジャーのアウトプット=自分の組織のアウトプット+自分の影響力が及ぶ隣接諸組織のアウトプット

㉙.実践アジャイル ソフトウェア開発法とプロジェクト管理

山田 正樹 著

ソフトリサーチセンター (2005.1)

【概要/感想】

前半はアジャイル開発プロセスの説明、後半はプロジェクト管理の方法として当時のPMBOKの内容とその内容とアジャイル原則の一致点、相違点について解説していて、アジャイルAMBOK(APMBOK)という考え方を提唱していました。 色々な手法の要素が混ざって現在のプラクティスになっているということを確認できました。

【印象に残った文章/内容】

アジャイルプロジェクト管理では次の3つの考え方を背景として持っている。

・ソフトウェア開発とは暗黙知と形式知の相互変換からなる『知識創造サイクル』である

・ソフトウェア開発とは『複雑適応系』である。

・ソフトウェア開発は『リーン思考』など先端的な生産管理方式から学ぶべき点がある

㉚.人と組織の進化を加速させる システム・インスパイアード・リーダーシップ Systems Inspired Leadership

フランク・ウイト・デ・ウエルド , マリタ・フリッジョン 著、 CRR Global Japan , 森川 有理 訳

パブフル (2023.5)

【概要/感想】

ORSC(組織と関係性のためのシステムコーチング)についての内容を説明した本。読む前はコーチを実施する人たち向けの本と思って自分にはあまり関係ないと思っていたのですが、読んでみたらマネージャ必読の内容と感じました。

【印象に残った文章/内容】

関係性システムとは「共通の目的やアイデンティティを持った、相互に依存し合った存在」と定義されます。具体的には、組織・部門・経営陣。プロジェクトチームあるいは2人組(ペア)などです。

㉛.エンジニアリングマネージャーのしごと ―チームが必要とするマネージャーになる方法

James Stanier 著、吉羽 龍太郎 , 永瀬 美穂 , 原田 騎郎 , 竹葉 美沙 訳

オライリージャパン (2022.8)

【概要/感想】

参考文献も多く、この本から学んでいくと良さそうに思いました。題名にエンジニアリングマネージャーと書いてありますが、これからはITがより重要になる中ではすべての管理職層にお勧めの本だと思います。

【印象に残った文章/内容】

日々取り組んでいるマネジメントの活動を4つのバケツに分類することでした。「情報収集、意思決定、ナッジング、ロールモデル」

㉜.リフレクション(REFLECTION) 自分とチームの成長を加速させる内省の技術

熊平美香 著

ディスカヴァー・トゥエンティワン (2021.3)

【概要/感想】

認知の4点のフレームワークを元に色々な事象についてメタ認知しながら自分の内面に向き合っていく事が重要としています。建設的な議論ができるヒントになると思います。

【印象に残った文章/内容】

事実や経験に対する自分の判断や意見を、「意見」「経験」「感情」「価値観」に切り分けた可視化することによって、自分の内面を多面的に深掘りし、柔軟な思考を持つことができるようになります。

㉝.How to Change the World

Jurgen Appelo 著 前川哲次, 川口恭伸, 吉羽龍太郎 訳

アギレルゴコンサルティング (2012.7)

【概要/感想】

アペロ氏が書いたマネジメント3.0の本の3冊のうちの1つ。日本語版はインターネットでのダウンロード専用。チェンジマネジメント中心にマネジメント3.0の考え方に沿った進め方を解説しています。

【印象に残った文章/内容】

社会ネットワークは複雑で適応的である。それはあなたの行動に適応し、あなたはネットワークに適応しなければならない。これは、システムとダンスするようなものだ。複雑系の思想家は、変化はたいていの場合まっすぐな道を通ることはないし、つま先や肘に傷を伴うことも当たり前であることを理解している。

㉞.マネージング・フォー・ハピネス

ヨーガン・アペロ 著 、 寳田 雅文 訳

明石書店 (2022.8)

【概要/感想】

マネージメント3.0がより理論を中心に書かれていたが、こちらはよりプラクティスベースで記載されています。両方読むとわかりみが深い。アジャイルの考え方がベースにあるので、アジャイルやる方(特にスクラムマスター)は理解しておくと良さそうです。

【印象に残った文章/内容】

マネジメントはマネージャーに任せておくにはあまりにも重要過ぎると結論づけている。なぜなら、マネジメントは皆のしごとなのだから。

㉟.組織を変える5つの対話 ―対話を通じてアジャイルな組織文化を創る

Douglas Squirrel,Jeffrey Fredrick 著、宮澤 明日香,中西 健人,和智 右桂 訳

オライリー・ジャパン (2024.3)

【概要/感想】

アジャイルやリーン、DevOpsがソフトウェアの状況を変えて行く中でも、以前としてマイクロマネジメントや自律性を破壊する『フィーチャー工場』で働いている事例が多いです。そこで人同士の『対話』が重要となっています。本書では5つの対話 (1.信頼を築く対話、2.不安を乗り越える対話、3.Whyを作り上げる対話、4.コミットメントを行う対話、5.説明責任を果たす対話)について「対話診断」のロールプレイを中心に解説してくれています。

【印象に残った文章/内容】

1.信頼を欠いていては、自己開示と他者理解を目指せません。2.言葉に出来ない不安を感じていたら、無意識であっても防御的に行動してしまいます。3.WHYが共有されていないと、建設的に意見をぶつけ合うことができません。4.明確なコミットメントを避けるのは、自分に危害が及んだり恥ずかしい思いをしたりしそうなときです。5.説明責任を果たそうとしない限り、経験から学ぶことができません

㊱.心理的安全性のつくりかた

石井遼介 著

日本能率協会マネジメントセンター (2020.9)

【概要/感想】

チームで高いパフォーマンスを出すために「心理的安全性」を高める必要性やその方法について解説した本です。特に、嫌子と好子によるマネジメント及び「きっかけ―行動ーみかえり」による実際にチームに働きかけるヒントについて多く書かれていました。

【印象に残った文章/内容】

「無知」だと思われたくない→必要な事でも質問をせず、相談をしない

「無能」だと思われたくない→ミスを隠したり、自分の考えを言わない

「邪魔」だと思われたくない→必要でも助けを求めず、不十分な仕事でも妥協する

「否定的」だと思われたくない→是々非々で議論をせず、率直に意見を言わない

㊲.チーム・ジャーニー 逆境を越える、変化に強いチームをつくりあげるまで

市谷 聡啓 著

翔泳社 (2020.2)

【概要/感想】

アジャイルでチーム構成をどう進めて行くかという本。プロダクトが動的に動く中でチームも動的に変化・成長させていくべきという点での方法・戦略を記載している。プロジェクトリーダーにお勧めの本

【印象に残った文章/内容】

チーム運営を推進するためにはマネジメントリードを配置し、チームの戦略を立てるとよい。ただし、リード役がいるということは、逆にチームがそれ以上の速度で進めないことを表す。いずれはリード役が自ら自分の役割を手放して共同化を進めるとよい

㊳.経営戦略としての異文化適応力 ホフステードの6次元モデル実践的活用法

宮森 千嘉子,宮林 隆吉 著

日本能率協会マネジメントセンター (2019.3)

【概要/感想】

国ごとの文化の違いをホフステードの6次元モデルを使いながらその価値観を理解し、価値観の違いからくる衝突に対してどのように対応すべきか示唆を与えてくれます。

【印象に残った文章/内容】

①コンテスト(競争「勝者が全てを手に入れる」)、②ネットワーク(個々人が独立しつつ、つながりあって関係している)、③油のきいた機会(秩序を重視するオーガナイザー)、④人間のピラミッド(忠誠、階層、内部秩序)、⑤太陽系(階層と個人主義のパラドックス)、⑥家族(階層と忠誠、フレキシビリティ)

㊴.エラスティックリーダーシップ ―自己組織化チームの育て方

Roy Osherove 著,島田 浩二 訳

オライリージャパン (2017.5)

【概要/感想】

Elasticとは「弾力性のある」といった意味ですが、チームの状況(サバイバルモード、学習モード、自己組織化モード)でリーダーシップのスタイルを変えて行くことの重要性が説明されていて、とても実践的な内容と感じました。

【印象に残った文章/内容】

貴方とチームはいつだってよくなっていかなければならないし、新しい事を学ぶために安全地帯から出ていかなければならない

㊵.チームレジリエンス 困難と不確実性に強いチームのつくり方

池田 めぐみ,安斎 勇樹 著

日本能率協会マネジメントセンター (2024.5)

【概要/感想】

レジリエンスを「困難」に直面した際に、立ち直り、回復するための能力やプロセスと定義していますが、チームでどのようにそのレジリエンスを獲得していくか、重要性やポイントについて説明しています。前提となる知識もあまり要らず、サクッと読めますが、色々な過去の研究内容からのエッセンスが詰まってて、とても参考になりました。

【印象に残った文章/内容】

悪循環にはまると、自分たちが「何がしたいのか」だけでなく、「これはしたくない」「これは嫌だ」という後ろ向きな感情にもまた蓋がなされ、ストレスの背後にある自分の本当の欲求に対して、鈍感になっていきます。

㊶.エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」

吉田 満梨,中村 龍太 著

ダイヤモンド社 (2023.8)

【概要/感想】

サラスバシー教授のエフェクチュエーションに関して非常にわかりやすくまとめてある入門書になります。とても読みやすかったです。

【印象に残った文章/内容】

「何をすればよいかわからない」という目的が曖昧な状況があったとしても、「手中の鳥」と呼ばれる手段主導で着手する原則を活用することで、「ゴールが明確でなくとも、手持ちの手段に基づいて、まず一歩を踏み出すことはできる」と考えることができます

㊷.自分の小さな「箱」から脱出する方法~人間関係のパターンを変えれば、うまくいく!

アービンジャー・インスティチュート 著, 冨永星 訳, 金森重樹 読み手

大和書房 (2006.10)

【概要/感想】

己欺瞞に冒されて、問題が見えなくなっている事を「箱に入っている」という表現を使って、箱に入っている問題、どうやって箱に入って出てこれるのか等をストーリー仕立てで紹介してくれています

【印象に残った文章/内容】

箱の中にいるときに、しても無駄なこと

1.相手を変えようとすること、2.相手と全力で張り合うこと、3.その状況から離れること、4.コミュニケーションを取ろうとすること、5.新しいテクニックを使おうとすること

㊸.これまでの仕事 これからの仕事 ~たった1人から現実を変えていくアジャイルという方法

市谷 聡啓 著

技術評論社 (2023.6)

【概要/感想】

JTCっぽい会社なら必ず感じる「これまでの仕事」に対して、VUCAの状況に合わせてどのようにしていけばよいか?という点について、Why(なぜそうなってるか?変化すると何がうれしいか?)とHow(どのように変えていけばよいか?)の内容が記載された本になります。アジャイルが基本ですが、アジャイルとは関係ない方にこそ読んでいただきたい1冊です。

【印象に残った文章/内容】

「1人のうちに得ておくこと」とは何か。それは、未知なるものに向き合うための勇気だ。勇気とは、精神論だけで手繰り寄せられるものではない。勇気とは、あくまで自分の中に「頼り」を作ることで醸成される。

㊹.エフェクチュエーション

サラス・サラスバシー (著), 加護野 忠男,高瀬 進,吉田 満梨 (翻訳)

碩学舎 (2015.9)

【概要/感想】

学術的な記載が多く、やや難しいですが、アジャイルでビジネスを進めていく上で、参考になる点が非常に多かったです。

【印象に残った文章/内容】

緑/青の世界においては、目的の選定が、手段の選定に先行する。一方、グルーな世界では、エフェクチュアルなネットワークの事例で見た通り、目的は、ある時点における特定の行為者に依存し、また、彼らがコミットする当面の変容によって引き起こされる行為の結果である。

㊺.訂正する力

東 浩紀 (著)

朝日新聞出版 (2023.10)

【概要/感想】

物事を前に進めるために、現在と過去を繋ぎ直す力を訂正の力と呼び、今の日本で必要な力だと説かれています。議論やリーダーシップの際にぶれない事が求められたり、また正しいものに作り直すことが求められるような、二元論ではなく、過去を再解釈する訂正する力が重要だと話されています。

【印象に残った文章/内容】

大事なのは、ひとが理解しあう空間をつくることではなく、むしろ「おまえはおれを理解していない」と永遠に言いあう空間をつくることなのです

㊻.組織のネコという働き方

仲山 進也 (著)

翔泳社; 第1版 (2021.11)

【概要/感想】

組織にいながら自由に働くか、組織の中央を試行するか?という軸でライオン/犬派とトラ/ネコ派を分け、トラになっていく生き方の良さをアピールする本になります。「組織にいながら健やかに働く」トラの生き方について色々な事例を紹介してくれています。

【印象に残った文章/内容】

現場で一次情報にどっぷり浸かる。突き抜けるまでやると、面白いことが起こる

㊼.やってみようコーチング

石川 尚子 (著)

ほんの森出版 (2009.7)

【概要/感想】

高校生の就職相談に関するコーチングの経験から大事な点やポイントとなるスキルについて解説した本になります。実際の高校生の就職相談の内容をベースにすることでイメージアップしやすいですし、感情移入して読む事が出来ました。

【印象に残った文章/内容】

生徒たちは自分の作文を全員の前で発表しました。こんなふうに、自分の目標やゴールを発表することを、コーチングでは「コミットメント」(公言)と呼んでいます。「わたしはこれをします!」と口に出して宣言する。その宣言を聴いている全員が「この人はそれを成し遂げる人だ」と肯定的に受け止める。これがけっこう重要なことなのです。

㊽.やり抜く力 GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける

アンジェラ・ダックワース (著) 神崎 朗子 (翻訳)

ダイヤモンド社 (2016.9)

【概要/感想】

才能よりもやり抜く力(グリット)が重要。達成を得るための方程式として、「才能×努力=スキルとなり、スキル×努力=達成」となる。努力の要素が2つ入っていて、この力が重要となる。また、努力においては、意図的な練習をすることが大切となる。 大学教授の本という事で心理学の先行研究もたくさん紹介しながらGRITの重要性を語っています。

【印象に残った文章/内容】

「やり抜く力」は「情熱」と「粘り強さ」のふたつの要素でできている。

㊾.戦略の要諦

リチャード・P・ルメルト (著), 村井章子 (翻訳)

日経BP (2023.11)

【概要/感想】

『戦略の要諦』は、「戦略とは問題解決である」というルメルトの主張が印象的な一冊です。ミッションやビジョンにこだわるのではなく、現実に直面する課題を的確に見極め、その中で最も重要かつ解決可能なポイント「The Crux」に集中することの大切さを教えてくれます。プロダクト開発や経営においても、具体的な行動と判断力が戦略の核心であることを再認識できました。

【印象に残った文章/内容】

『組織が直面する問題を俯瞰し、その中で最も重要かつ突破可能なポイントを見極めること』が戦略策定の第一

㊿.われわれはいかに働き どう生きるべきか―――ドラッカーが語りかける毎日の心得、そしてハウツー

P.F.ドラッカー(述) (著), 上田 惇生 (翻訳)

ダイヤモンド社 (2017.1)

【概要/感想】

『ドラッカーの洞察を対話形式でわかりやすくまとめた一冊です。サクッと読める薄さながら、「集中の重要性」や「強みを活かす上司の役割」など、一言一言が骨太で心に刺さります。

【印象に残った文章/内容】

会議の数は、抑えなければなりません。会議を習慣化させてはならないし、目的もなしに、いたずらに会議を開くなど、もってのほかです。

更にその他の本(整理中の本)

スタッフエンジニア マネジメントを超えるリーダーシップ

Will Larson 著 、 増井 雄一郎 解説、 長谷川 圭 訳

日経BP (2023.5)

【概要/感想】

記載中

【印象に残った文章/内容】

記載中

マネジメント[エッセンシャル版] – 基本と原則

ピーター・F・ドラッカー 著, 上田 惇生 訳

ダイヤモンド社; エッセンシャル版 (2001.12)

【概要/感想】

編集中

【印象に残った文章/内容】

編集中

ソフトウエア開発プロフェッショナル

スティーブ・マコネル 著, 松原 友夫, 山浦 恒央 訳

日経BP (2005.1)

【概要/感想】

編集中

【印象に残った文章/内容】

編集中

ゆとりの法則 - 誰も書かなかったプロジェクト管理の誤解

トム・デマルコ 著, 伊豆原 弓 訳

日経BP (2001.11)

【概要/感想】

編集中

【印象に残った文章/内容】

編集中

人月の神話【新装版】

Jr FrederickP.Brooks 著、滝沢 徹, 牧野 祐子, 富澤 昇 訳

丸善出版 (2014.4)

【概要/感想】

編集中

【印象に残った文章/内容】

編集中

絶対に遅延しないプロジェクト進捗管理 (―マスタースケジュール、アーンドバリュー・マネジメント、PMSによる科学的・定量的な進捗管理)

岡村正司 著

日経BP (2010.9)

【概要/感想】

編集中

【印象に残った文章/内容】

編集中

編集中

ビジョナリー・カンパニー 2 – 飛躍の法則

ジム・コリンズ 著, 山岡 洋一 訳

日経BP (2001.12)

【概要/感想】

編集中

【印象に残った文章/内容】

編集中