昨日に引き続き、安斎さんの「冒険する組織のつくりかた」をもとに、これまで実践した施策を振り返り、今後の方向性を整理します。本日は『KEY12 学ぶとはどういうことか?「学びのものさし」を変える』です。

ちなみに昨日の記事はコチラです。

1. はじめに:学びの概念を見直す

「学び」と聞くと、どんなイメージが浮かぶでしょうか?

多くの人は「教材を読む」「研修を受ける」「資格を取る」といった形式的なものを思い浮かべるかもしれません。しかし、安斎勇樹さんの『冒険する組織のつくりかた』では、学びとは本来「経験の中から生まれるもの」であり、個人ではなく組織全体での成長と結びつけて考えるべきだと提唱しています。

- 「教材から学ぶもの」 ⇒ 「経験から生じるもの」

- 「ひとり孤独な作業」 ⇒ 「共同体への参加」

- 「専門性を確立する」 ⇒ 「専門性を広げ続ける」

- 「やらされる退屈なもの」 ⇒ 「楽しくて自らやるもの」

- 「インプット偏重」 ⇒ 「アウトプット前提」

- 「個人の能力主義」 ⇒ 「チームの変化も含む」

この考え方は非常に共感できるものであり、私たちの組織でも学びに関してさまざまな取り組みを行ってきました。本記事では、その実践と成果を共有したいと思います。

2. 「教材から学ぶもの」から「経験から生じるもの」へ

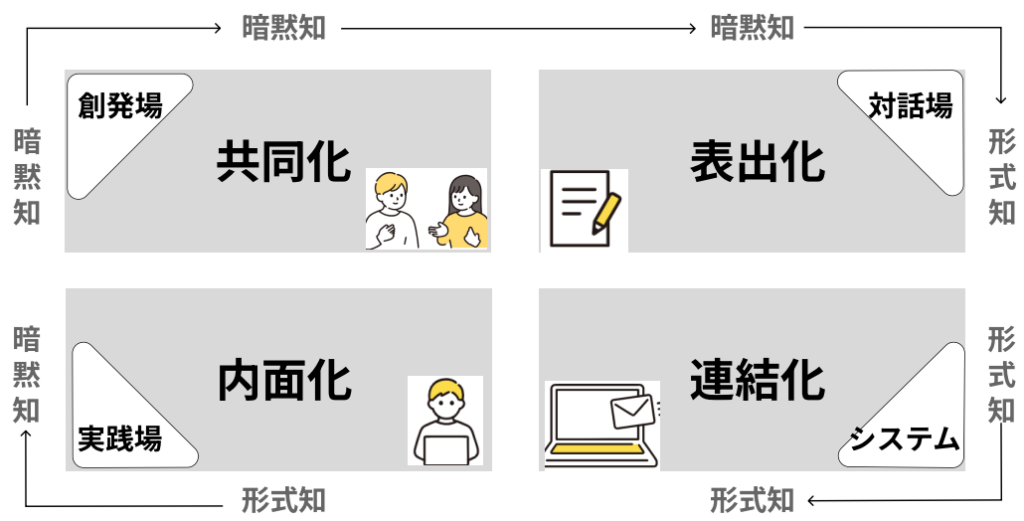

学びは「知識のインプット」だけではなく、「経験の共有」によっても生じます。特に、SECIモデル(共同化、表出化、連結化、内面化)の共同化において、共に経験を積むことで暗黙知が暗黙知として移転されることが重要と考えています。(SECIモデルについては共同化から始まると言われています)

たとえば、合宿や対面ミーティングを実施し、感情や価値観の共有を意識しました。これにより、知識やスキルの交換にとどまらず、場の空気感を通じた学びの創発が生まれました。

スクラムは経験を重視するフレームワークですが、リモートワークだけで、共同化の経験を深めるのは容易ではありません。そのため、私たちは3ヶ月に1度、対面ミーティングを実施しています。

この場では、単なる情報共有ではなく、メンバー同士の価値観のすり合わせや、体験の共有を行うことを重視しています。

3. 「ひとり孤独な作業」から「共同体への参加」へ

学習は一人で完結するものではなく、チームやコミュニティの中でこそ深まります。チームでのワークショップも実施していますが、さらに、社外のアジャイルやエンジニアのコミュニティに参加し、学習の輪を広げることを推奨しています。

そういった活動の中で、問題が発生した際に関連する発表スライドをチームで共有し、議論する機会が発生する等、学習の環が広がっていきました。

4. 「専門性を確立する」から「専門性を広げ続ける」へ

専門性を高めることは重要ですが、それを固定的に考えるのではなく、常に広げ続けることが求められます。

チーム全体のスキルを見える化し、個々のメンバーがどの分野を伸ばしていくかを明確にするために、スキルマップ(星取表)を作成しています。

これにより、互いに補完し合うスキルセットを意識したタスク分担が可能になり、チーム全体としての成長を促進しています。

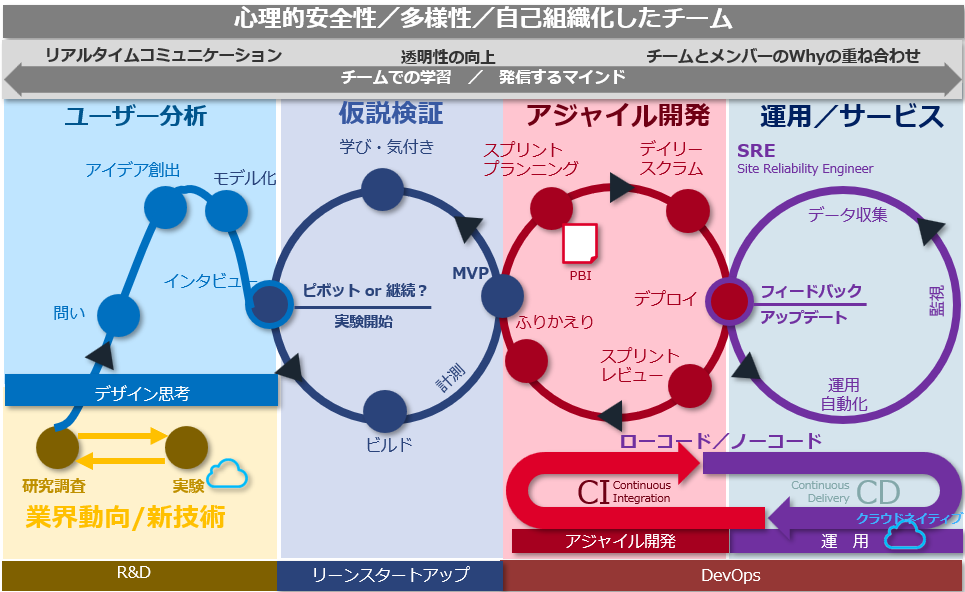

また、「デザイン思考」「仮説検証」「DevOps」を一体のものとして学ぶよう組織の方向性にしていることで、広がりをもった、より実践的な学習を意識しています。

5. 「やらされる退屈なもの」から「楽しくて自らやるもの」へ

学習は義務感でやるものではなく、楽しんでこそ続けられるものです。

そのため、勉強会は強制ではなく、参加したい人が集まる形式にし、テーマも参加者が自由に決められるようにしています。結果として人は増えないものの、持続可能な形で楽しく学習を続けることができています。

6. 「インプット偏重」から「アウトプット前提」へ

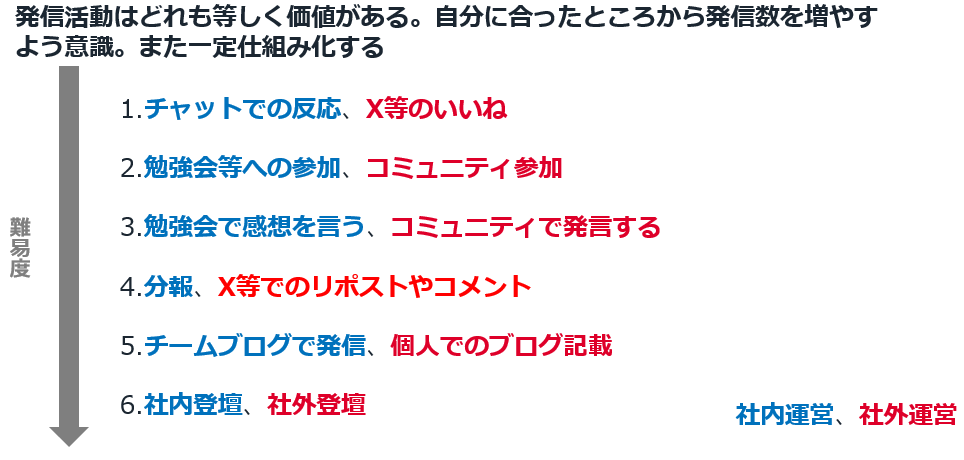

学びはアウトプットを前提にすることで、より深まります。社外への登壇や記事執筆を推奨し、学びの定着を図るとともに、Slackの分報を活用し、日々の学びをチーム全体で共有する仕組みを導入しました。学んだこと、試したことをすぐにシェアし、他のメンバーがリアクションすることで学びの循環を生み出しています。

7. 「個人の能力主義」から「チームの変化も含む」へ

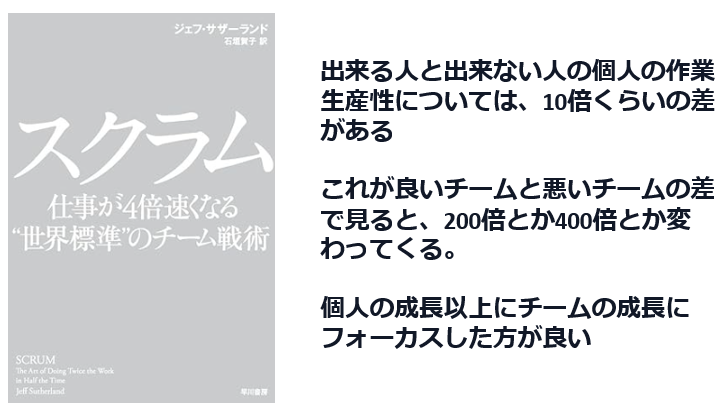

個人の成長だけでなく、チームの変化を重視することで、学びのインパクトが大きくなります。ジェフ・サザーランドの『スクラム』でも、個人の成長よりチームの成長を重視する方向が効果性が高いといった内容が述べられています。

スクラムの中では、チームで計画を立ててふりかえりを行う中で、チームとしてダブルループ学習を回す仕組みがあります。このアプローチにより、知見を共有しながら組織全体の成長につなげることができています。(実際はむずかしいですが・・・)

8. まとめと今後の課題

私たちの組織ではこれらの取り組みを続けてきましたが、さらに発展させるためにはいくつかの課題があります。その中でも特に重要なのは、学習の広がりとチームの変化についてです。

学習の広がりを促すために

専門性を広げるためには、チームの多様性が欠かせません。異なるバックグラウンドや興味関心が交わることで、新たなアイデアが生まれ、学習の幅が広がるからです。そのためにも、個人の探究活動を積極的に開示できる文化や仕組みが必要だと考えています。現在はSlackの分報やブログ、LTなどの取り組みを行っていますが、今後さらに盛り上げる工夫が求められるでしょう。

また、メンバー自体の広がりもあると良いと思っています。どうしても学びが組織内に留まりがちなため、組織外との交流の中から創発的に興味が生まれていくような場所を提供できるように意識したいと考えています。

チームの変化を共有する仕組みづくり

組織の変化や成長は常に観察し、認知するようにしています。しかし、各チームの変化については、もっと発信やフィードバックがなされると良いと考えています。

チームの変化をメタ的に捉え、皆で共有できる場や仕組みづくりを強化していきたいと思います。

これらの取り組みを通じて、私たちならではの『学びのものさし』を少しずつ創り上げていきます。まだ試行錯誤の段階ですが、今後も改善を続け、より良い学びの文化を醸成していきたいと考えています。

読んでいただきありがとうございました。