昨日に引き続き、安斎さんの「冒険する組織のつくりかた」をもとに、これまで実践した施策を振り返り、今後の方向性を整理します。本日は『KEY6「私たちらしさ」とは?チームアイデンティティを言語化する』です。

ちなみに昨日の記事はコチラです。

1. はじめに:「あなたのチームは、どんなチームですか?」

「あなたたちのチームは、どんなチームですか?」

そう聞かれたとき、すぐに答えられますか?「○○開発チームです」「○○プロジェクトのドメインチームです」といった、外部から他のチームと区別するための名前でなく、メンバー全員が共通の言葉で説明できる状態の言葉を言えるでしょうか?

本書では、チームがアイデンティティを持つことの重要性が強調されています。チームアイデンティティが明確に言語化されていると、メンバーはチームに対して「所属する意味」や「自分とのつながり」を感じやすくなると説かれています。

2. チームアイデンティティ:なぜ「らしさ」を言葉にするのか?

チームアイデンティティとは、「このチームは何を大切にしているのか?」を表すものです。これは単なるスローガンではなく、メンバーの意思決定や行動に影響を与えるものでもあります。

例えば、新しくメンバーが加わったときも、アイデンティティがしっかりしていると、「このチームはこういう価値観を持っているんだな」と理解しやすくなり、スムーズに溶け込むことができます。

では、この「チームのらしさ」は、どのようにして言語化していけば良いのでしょうか?本書では、対話を通じて、徐々にチームのアイデンティティを形成していくプロセスが大事であると述べられています。

3. どうやって「私たちらしさ」を見つけるか? 実践のプロセス

本書では、チームらしさの言語化には「①連想ゲームでキーワードを出す」「②チームに名前を付ける」「③チームの経営理念をつくる」といった順に進め、社内で共有すると良いと言われています。

本書の内容とは微妙に違う所もありますが、私たち自身「私たちらしさ」を見つけるために色々と試行錯誤をしているので、その内容を記載したいと思います。

なお、今回の記載のスコープですが、『会社―事業部―組織―チームー個人』と集合体が階層構造になっている中で、『組織』、『チーム』、『個人』のアイデンティティ探究のケースとなります。(私自身が事業部配下の組織を担当している事もあり、事業部や会社についてはまだ十分リーチできていない状態です。)

3-1.個人のアイデンティティ探究

我々は四半期に1度、「GCLT(Golden Circle Lightning Talk)」というワークショップを実施しています。これは、「Why(なぜ?)」「How(どうやって?)」「What(何を?)」の順番で、自分のアイデンティティやチームの中での役割を考えるセッションになっています。

<良い点>

・四半期に1度必ずメンバーで共有することで、「自分がなぜこのチームにいるのか?」「どのように成長していきたいのか?」を見つめ直す機会になっています。また、他のメンバーの価値観を知る事でき、チームビルディングに一役買っています。

実際に、GCLTの後には「他のメンバーの価値観を知ることで、仕事がしやすくなった」といったフィードバックもあり、メンバー同士の相互理解が深まるきっかけになっています。

<課題点>

・GCLTのワークショップの場では共有しますが、その内容についての、日常での発信/フィードバックは少なく、日常的な探求に繋がってはいません。

3-2.チームのアイデンティティ探究

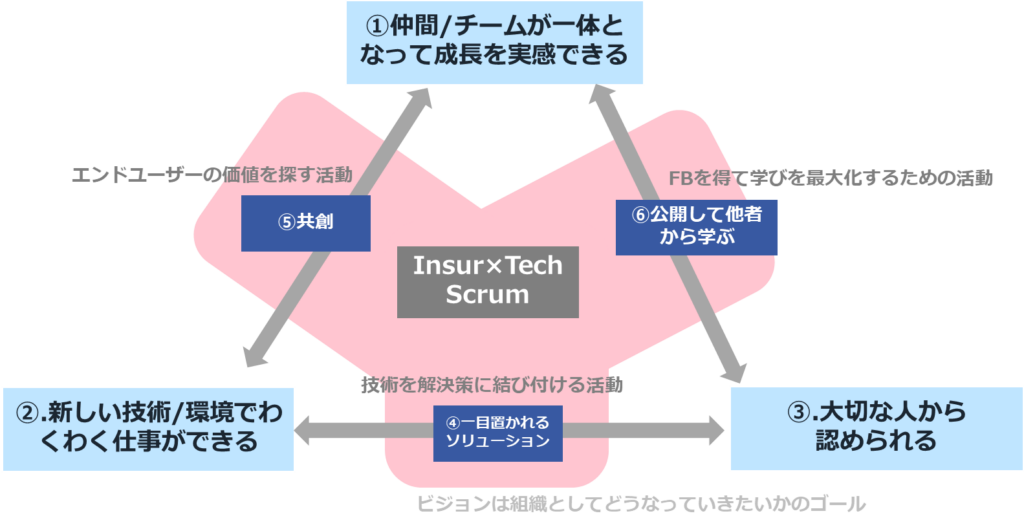

チーム活動についてはScrumの形式で活動しているため、アジャイル開発のやり方に準じ「インセプションデッキ」や「ワーキングアグリーメント」を作っています。また、活動の中のふりかえりが、チームのアイデンティティに関して議論するきっかけになっています。

<良い点>

・Scrumのフレームや価値観をメンバーが一定理解することで、チームでの目標設定やコミットメントの重要性を意識して進めていけています。

・組織を運営しているチーム等、一部の固定のチームではチーム名をつけて(例:KFC(KEEP FREQENCY CHANGING)) 、アイデンティティ探究も意識しながら進めているケースもあります。

<課題点>

・チームが固定的ではなくメンバー変動やテーマ変動が多いため、チームとしての『アイデンティティ探究』といった深い探究にまでは繋がりづらいと感じています。

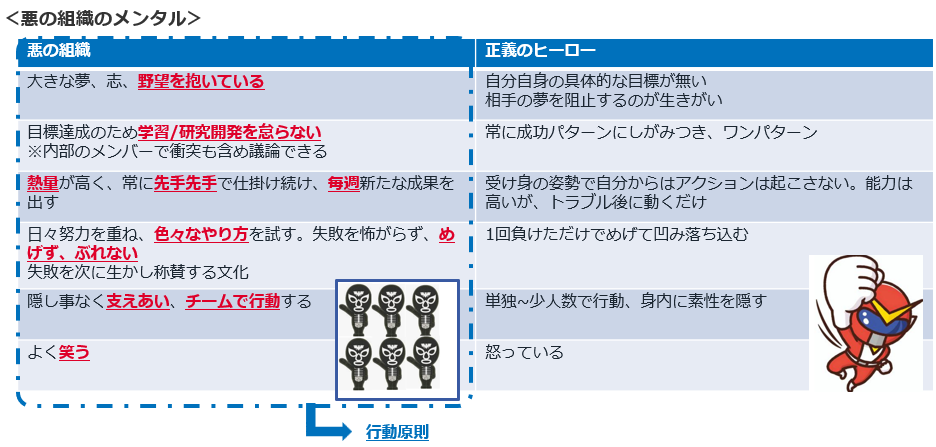

3-3.組織のアイデンティティ探究

私たちの組織は3年前に立ち上がり、最初のミッションは研究開発(R&D)でした。様々なバックグラウンドを持つメンバーが集まり、最初は明確な方向性が定まっていたわけではありません。しかし、せっかくなら「私たちが大切にする価値観」を明確にしようと考え、まずはバリュー(Value)を定め、次にビジョン(Vision)、最後にミッション(Mission)という順番で、1年かけて徐々に言語化していきました。

<良い点>

・自分達の「らしさ」はでるMVVにはなっています。。また、四半期ごとのキックオフのMTで共有しているため、一定組織として馴染んできています。

<課題点>

・MVV作成/共有はしており、意味合いは感じているものの、MVVによって組織やチームの探究が大きく進んだといった手応えまではあまり感じられていません。また個人とのMVVの紐づけはGCLT等の活動で意識しているものの、チームとの紐づきや上位組織との整合が上手くできていません。

4.取り組みを強化したいこと

上記のとおり、チームアイデンティティへの取組は、前向きに進めているものの、チームだけを見たらうまくいくものでもなく、いくつかの階層での整合性も意識しながら進めないといけない点があり、なかなか苦戦しています。現在は主に下記4点についてを取り組みたいと考えています。

4-1.対話の中でキーワードを言語化していく

ベースとして、「お互いの事を知ろう、お互いの意見を聞こう」といった姿勢が大切です。これは、練習で習得できると考えていて、1on1について理論を学び、実際に1on1のペアになってチームや組織に対しての課題や良いふるまいを話して、全員でふりかえるといった取組をしています。

本書の中でもチームのらしさを生み出すためには定例MTの運用を工夫する必要性が説かれていますが、まさにこういった学習-対話といった事に使用する枠を毎週1時間とっている事は、アイデンティティ強化に結びついている取り組みと思っています。

現在は、「1on1のスキル向上」という位置づけで上記対話の運営をしていますが、1on1のスキル向上以上に、チームや組織の共通認識を育む場として非常に良い場になっており、引き続き推進していきたいと考えています。

4-2.ゴールを設定するスキルの向上

チームアイデンティティは、単に「うちのチームは○○なチームです」と言うだけでなく、それを日々の行動や意思決定に反映させてこそ意味があります。そのために重要なのが「ゴール設定のスキル」です。

例えば、「私たちのチームは、学び続けるチームです」と掲げていたとしても、具体的な学習目標がなければ、日々の業務の中で実感しづらいでしょう。だからこそ、「チームの価値観を踏まえて具体的なゴールに落とし込む力」が求められます。

スクラムではスプリントゴールという短期ゴールを毎回設定します。またその短期ゴールはプロダクトゴールといった長期のゴールに向けて設定するという形で、必ず入れ子構造でのゴール設定をベースとして、進めていきます。

ただ実際は、ゴール設定は難しく、とりあえず「実施するタスクを並べて」ゴールとしてしまったり、「新たな気付きを得る」といった具体的でないゴールを設定してしまったりします。

このゴール設定のスキルをチームで上げることがチームアイデンティティ探究にも重要と考えていて、ゴール設定のスキルを組織として高めていきたいです。

価値観としては、安斎さんも話している、SMARTでALIVEなゴール設定を参考にしたいですし、ゴールを作る時のやり方は「スプリントトールで価値を駆動しよう」で出てくるFOCUSなゴール設定を意識したいと考えています。

また、だれをどんな状態にしたいか?といった自分と周りの状態定義をイメージしながら、具体的なやることとJOYを定義するようなゴール設定のやり方について一定共通的なスキルとして、チームで身につけたいと考えています。

1.全体感を把握する(バックログやタスクを眺める)

2.自分達やユーザーやステークホルダー等の関係者が期間が終わった時どんな状態でうれしいかを妄想して洗い出す。

3.皆で投票しながらどの辺がワクワクするか話し合う

4.内容を元にゴールを文書化する。上記SMART,ALIVE,FOCUS等を意識しながらやることとJOY(うれしいこと)を書き出す。(パワーがあれば目標をFUNな表題にする)

4-3.採用やメンバー強化

我々の組織は設立以来あまり、メンバーの増加はしていません。そのため、組織や施策、文化を会社の中でグロースしていこうと思っても厳しい状態です。

本書でも「採用にチーム自身が主体となって進めていく事」が挙げられていましたが、今後はそういった採用や仲間を集める活動への意識も必要だと思っています。

4-4.上位組織とのゴールのすりあわせ

上位組織とのゴールやアイデンティティ探究のすり合わせが今後のグロースでは大切だと考えています。上位組織になればなるほど、ゴールやアイデンティティ探究が上手くいってないので、正直この点は未知のゾーンでうまくいくかわかりません。

安斎さんの本ではCCMモデルが紹介されていましたが、そういった戦略ベースの整理で上位層を巻き込みながら最終的には生き生きとした探究に置き換えるような動的なアプローチが必要と考えています。

5. まとめ

という事で「チームアイデンティティ」についての取組内容でした。チームアイデンティティを考えるのは重要ですが、チームアイデンティティを検討しようと思うとチーム以外の事についても大切で、想像以上に難易度が高いというのが感想です。

本書ではMIMIGURIさんの良い事例が紹介されていますが、トップからチームまでが組織的に整合しているからより良い事例が出来るのでは?と思いました。

ただ、逆に整合してなくても、チーム単位では取り組みが出来るという点もこの章のポイントだと思いますので、我々も引き続き取り組みを進めていきたいと思います。読んでいただきありがとうございました。

Specific:具体的である

Measurable:測定可能である

Achievable:達成可能である

Relevant:上位目標と関連する

Time-bound:時間起源がある

Adaptive:変化に適応できる

Learningful:学びの機会になる

Interesting:好奇心をそそる

Visionary:未来を見据える

Experimental:実験的である

Fun:楽しさの要素を入れ、覚えやすいタイトルにする

Outcome-Oriented:成果指向のゴールにする

Collaborative:チーム全体で作成する

Ultimate:究極的な理由(WHY)を含める

Singular:単一の明確なゴールを設定する