今回は、安斎勇樹さんの『冒険する組織のつくりかた』から、「KEY2 経営理念は『探究ツール』として活用する」について考えます。

本書で示されている経営理念の新しい捉え方と、組織内で理念をどのように活用して探究を深めていくのかについて、紹介します。

ちなみに前回の記事はコチラです。

1. 経営理念は「探究ツール」になる

安斎氏は本書の中で、「冒険する組織における経営理念は、『みんなで冒険する理由』そのものである」と述べています。

従来の軍事的組織において、経営理念はメンバー全員を同じ方向へと統率するためのツールとされてきました。そこでは理念を“正しく理解”し、思想に“帰依”することが重視されます。いわゆる「理念の腹落ち」や「理念浸透」と呼ばれるプロセスです。このアプローチでは、理念に対する個々の解釈は許されず、共通の理解が求められます。

しかし、冒険する組織では、経営理念を「探究ツール」として捉えます。安斎氏は「各人がその組織に所属しながら冒険を続ける意味を感じられているのであれば、理念の解釈がバラバラであっても何ら問題はない」と強調します。つまり、組織メンバーが自分なりの意味付けを行い、そこから探究への駆動力を得ることが重要なのです。

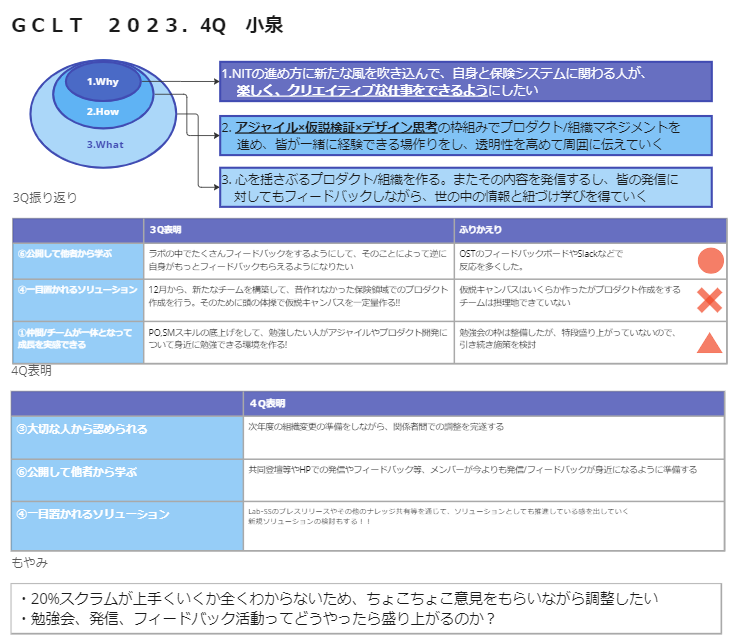

我々は、この考え方を組織に取り入れるために、GCLT(Golden Circle Lightning Talk)という取り組みを実施しています。GCLTでは、各メンバーが自分自身のWhy, How, Whatを定義し、前回のクォーターの振り返りとともに次のクォーターで挑戦したい探究テーマを共有します。この取り組みを通じて、メンバーそれぞれが理念を自分ごととして解釈し、自分なりの探究心を深める場を提供しています。

2. CCMモデルによる理念の実践的活用

経営理念を「探究ツール」として活用する際、安斎氏は「CCMモデル」との整合が大切だと説いています。(CCMモデル) 個々の自己実現の探究、組織アイデンティティの探究、事業ケイパビリティの探究、社会的ミッションの探究という4つの探究の要素をどのように整合させるかが、組織の成長や進化のカギを握ります。

安斎氏は「今、自分たちの組織ではどの部分に“ちぐはぐ感”があるのか?」「どこのつながりを強めたいか?」といった問いを対話することが重要であると述べています。理念はこの4つの探究を補強し、整合させるための強力なツールです。理念を単なる指針として掲げるのではなく、組織内のズレやギャップを埋めるために活用することが求められます。

また、組織内で強化したい探究やズレのポイントが多岐にわたる場合には、経営理念も複数設定されることがあるとしています。理念をこのように動的なツールと捉えることで、組織は変化に柔軟に対応し、メンバーの好奇心を刺激する探究の場を提供できます。

さらに、理念の中に「好奇心をかき立てる問い」を意図的に埋め込むことも推奨されています。哲学的なメッセージやメタファーを取り入れることで、ステートメントそのものに幅広い解釈の余地を残し、人々の思考を触発するデザインが可能になります。これにより、理念は抽象的なスローガンではなく、組織のメンバーが日々の業務を通じて深めていく探究の起点となるのです。

我々は、結果として、個々自己実現の探究と組織アイデンティティの探究について力を入れてきた気がします。それは我々がR&Dの組織で比較的長いスパンでのミッションを求められており、かつ事業ケイパビリティ自体を探求するといった特性であったためだと考えています。上記説明したGCLTがまさにそのツールとなっていました。

ただし、事業が少しずつ見えてきて他の組織との違いが出てきたため、より事業ケイパビリティに焦点を当てた探究が必要であると考えています。 この点を組織的に対話できる枠組みを今年は準備できるよう、もう少し深く考えていきたいと思います。

読んでいただきありがとうございました。