3月アドベントカレンダー2日目の記事となります。3,6,9,12月は学びフェスという事で全社に対して、毎日任意の勉強会を実施していますが、本日は組織変容のヒントになる2つの本とテーマに勉強会を実施しました。その本が「冒険する組織のつくりかた」と「組織を芯からアジャイルにする」になります。

両書とも大企業のような官僚的な文化の中でどのように組織変革を実施してくか実践的な内容が書かれている本になります。見ている軸が「ソフトウェア由来のアジャイル」と「社会学/人文学のアカデミア」といった形で微妙に違っていて、個人的には良い感じに補完されると感じています。

私自身が、著者のMIMIGURIの安斎さん、REDJOURNEYの市谷さんのブログや登壇、関連記事含めオープンされているものは大体見ている大ファンなので、ファンとして社内に紹介できてうれしいです。

ちなみに、今日の勉強会では、本の概要をしゃべりつつ、実際に我々のチームで取り組んでいる事例を絡めて紹介させていただきました。

本のポイント

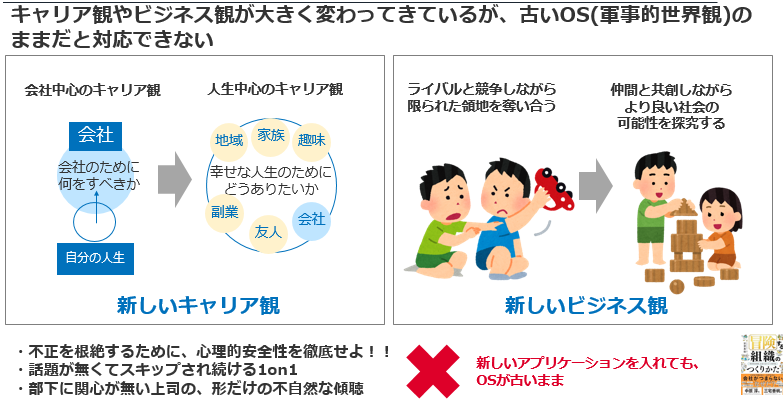

「冒険する組織のつくりかた」では、官僚的/固定的な組織を軍事的な古いOSに例えて説明しています。キャリア観の多様性や新規ビジネス等の変化が激しい中でいくら新しいアプリケーションを載せようとしてもOSが古いと上手くいかないといったことを書いています。

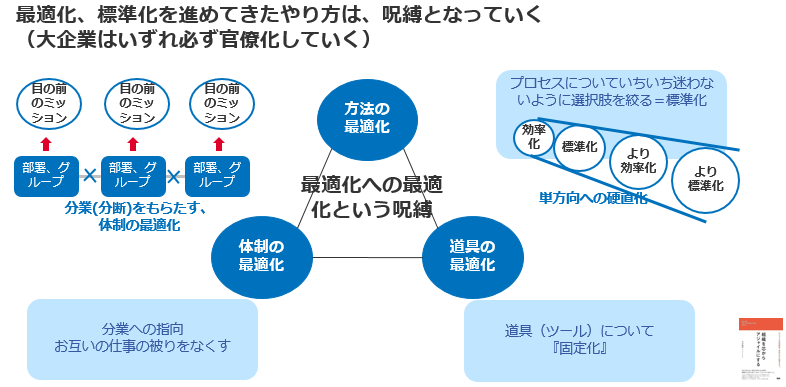

また、「組織を芯からアジャイルにする」ではそういった組織文化は最適化を繰り返す中で、より固定化され、呪縛となっていくと論じられています。

それを変える方法として、「探究をキーに個人と会社の方向性を整合させること」や「探索と適応のリズムを刻むこと」をそれぞれ挙げていて、お互いにとてもマッチする内容だと考えています。

こういった取組は最初はまず上手くいかないので、小さなリズムをチームで刻む事がかなり重要と考えていて、Agileのフレームは非常にマッチすると思っています。

上記のような形で、課題や本で触れられている方向性について説明しました。さらに、実際に自分たちのラボで実施している取組についても紹介しています。

ラボでの取り組みについては「冒険する組織のつくりかた」とも絡めて下記記事等で紹介していますし、詳しくは上記スライドを見てみてもらえると嬉しいです。

勉強会での反応

今回の勉強会にはコーポレート部門の方も何名か出てくれてました。それもあってか、いつものAgileやプロダクトの勉強会よりもこういった組織ネタはわりと好評だと感じました。

ソフトウェアの話、Agileの話、プロダクトの話、組織の話等、勉強会では色々なネタを取り上げてはいつつも全部繋がっているつもりなので、こういう繋がりの中でコミュニティが発展していくと嬉しいです。

また、もったいないという感覚についてはリアクションが一定あってうれしかったです。変革に関してトップダウンでのコッターの8段階の危機感ドリブンの変革も重要性は分かりますが、「冒険する組織のつくりかた」で書いてあった、「もったいない」駆動での変革は自分から始める動機としてもとても良いと感じています。そういった内容が、同じ会社のメンバーで伝わったのがとても嬉しかったです。

別件ですが、今日は、個人的に念願だった読書会についても、ついに自分の会社でオープン出来ました。20年前から読書会はしたかったのですが、昔は本読むことをアピールすることは恥ずかしいと感じてできませんでした。最近Agileのコミュニティで色々な読書会を経験する中で、読書会に関するハードルもだいぶ下がってきたので、本日ノリで実施しつつ、4月、5月の本も確定出来たので満足です。

会社でも、もっと本の話を語り合いたい!!ので、また読書会も育てていけると嬉しいです。

読んでいただいてありがとうございました。