いよいよラボも4年目に突入しました!毎年組織体制の変化に向き合いながらも、今年も挑戦の1年になりそうです。そんな期待と気合いを込めて、2025年度のキックオフMTを実施しました。

去年に引き続き、今年も組織の母体が変わり、年度始からバタバタと変化が大変そうですが、組織が解散されるわけでなく、組織毎移っていくという事からも、一定組織自体が評価されていると前向きにとらえ、楽しくやっていこうと思います。下記がキックオフで実施した内容です。

キックオフ資料の事前説明

キックオフの内容については、ミッション、ビジョン、バリュー、戦略の話をしました。特に2025の戦略について背景含め沢山話しています。

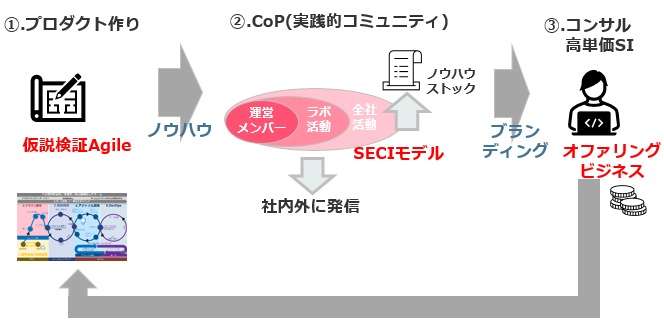

下記の通り①プロダクト作りのノウハウをCoP(コミュニティオブプラクティス)に集め、そこのノウハウストックを使いながら、最終的に受託ビジネス(コンサルや高単価SI)で儲け、その儲けで更にプロダクト作りを加速させるというものになります。

あまりオファリングビジネスという言葉は好きでないのですが、そういったうちの会社ではあまり推進していないビジネスを推進するという事を組織として打ち出しています。

3年間プロダクトを作ってきて、プロダクト単体で利益は出せないもののそこで得た知見については、一定評価されていることは感じています。単体で利益を出せるプロダクトを作るためには金融のBtoBが主戦場の我々にとっては単独よりも他の会社と座組を組んだ運営が良いと考えています。そういった組み先を見つけるためにも、SIやコンサルで評価されることが大事だと思っています。

そのため、プロダクト単体で儲けるのではなく、後続のSI/コンサルを意識しながら拡大させていく事を試行しています。その際にアジャイルのプロジェクトのグロースで課題に感じているのが組織的な知識をしっかり溜めるという点です。その組織知をコミュニティで溜めていくモデルを推進したいとキックオフで話しました。またその時に意識したい点を10則として展開しています。

本キックオフに先立ち、3月27日に仮版のキックオフ資料をもとに、メンバーとディスカッションを行いました。

このタイミングでは、「象・死んだ魚・嘔吐」というフレームワークで懸念点を洗い出しました。

そして、そこからの学びや意見を踏まえて、4月1日に本番のキックオフを実施しました。

象(口に出ないけど全員が知っている真実)

・POもSMも足らんけど、やりたいだけでできるものではない

・組織変更がめんどくさそう。組織の変更でまた2024.1Qみたいにならへん?大丈夫かな?

・「高単価」に対するクライアントサイドからの期待値に応えられるのか?(高単価SIに求められるスキルセットがあるのか?)

・SIとデザインて相性が悪そう

・ラボがやってきたPoC的な取り組みと実際に売上の立つ仕事に対応するためのギャップ差が大きい

・ラボの人が減ってきている・・・?

死んだ魚(放っておくとますます悪化する事)

・運営を進めていける、コアメンバーを増やせてない

・POとかSMってどうやって育成できるのか、真面目に考えて取り組まないと組織の継続性/持続性に関わってくる

・マンパワーが足りていない(仕事が多すぎる/フォーカスした方がいいのか

・OSTも勉強会、アドベントカレンダー、timesが盛り上がってない

・社内での異物感を払拭しないと、いつまでも拡がらない懸念

嘔吐(断罪されずに吐き出したい胸のつかえ)

・SI案件はしんどい、甘くない

・従来のWF型開発に合わせようというフォース

・プロダクトづくりをやるとして、なにを作るのかが無い事がある

・チームの今の活動が、1年後にどうつながるのかが見えにくい」

このように懸念点を共有したうえで、4/1のキックオフを、迎えました

4/1のキックオフ

キックオフでは再度MVVと戦略について話ししつつ、懸念点で出てきた下記3つの主要意見に対する私の考えを述べて、メンバーに感想を書いてもらって終わりました。

①.発信活動やコミュニティ活動が盛り上がっていない

これについては私自身がコミュニティからとても学びを得ていて楽しいので、盛り上がっていなくてもやる!!と宣言しています。またメンバーにプロフェッショナルとして特定領域の第1人者になってほしいと強く想っているという事を話しています。

その際に、安斎さんのvoicyの「第1人者となっている条件(何を持って自分の強みを獲得したといえるのか?)」について紹介しました。安斎さんの話だと、下記5点が出来ていると自分の強みを獲得したと言えると話しています。

1.芸風や持論を語れるようになる(同じような技術領域がいる中で自分ならではの強みを言語化する)

2.代表的な実績/代表作を作る

3.専門知、知識が自動化する(何かをしているとその知識を通して自然と見てしまうレベル)

4.第一想起を獲得する(自分の強みに関して○○ならと言えばで自分のことが思い浮かぶか)

5.虚勢をはらなくなる(健全なプライド)※自己防御的な変な動きがない

世の中全般でなくも自分たちのラボ内でもよいので第1想起を獲得(例:AIだったら○○さんに聞こう)して、各メンバーが強みを発揮できる組織にしていくためには、コミュニティを作り育むことは大事だと思っていて、私自身も第1人者になりたいので、今年は良いコミュニティ作りも力を入れて頑張りたいと思っています。

また、時間が無くて紹介できませんでしたが、天野さんと川口さんが対談している「スクラムマスターにとってなぜコミュニティ活動は重要なのか」を読んでいただくと、個人や組織の成長にとってコミュニティの経験がいかに重要かが伝わると思います。

②.やる事が多いのでもっと選択/集中した方が良くないか?

この指摘も最もですが、変化が激しい中で、バックキャスティングな目標設定だけには無理を感じている所もあります。プロダクト開発活動をしている中で、「そもそもの目的が弱いのでは?」「顧客に対する価値をもっと定義すべきでは?」といったバックキャスティング的で、ノーススター的な目標設定が出来ていないから自分達は上手くいかないのでは?と青い鳥探しをして歩みを止めてしまうケースを多く見てきました。

確かに一部そういった事もあると思います。ただ、そもそもの自分たちのスキルや経験があまりない状態のときは、とにかく歩いてみてそこからいかに学びを得るかという姿勢の方が解決のカギになるケースが多いのでは?とこの3年の経験で考えています。

MIMIGURさんの記事の「選択と集中に代わる分散と修繕のアプローチ」や私が発表させていただいた「スクフェス仙台2024のエフェクチュエーションに関する登壇」を引用しながら、実際に手を動かすことでの学びの重要性をお話ししました。

③.高単価SIって何を意識すればよいの?

プロダクト開発を経験しているメンバーがSI開発の中で実際にとても評価されたという事例を説明しつつも、既存の金融機関の案件でAgile開発を進めることはやはり難しく、解決策は分からないという話をしました。

この解決策は分からないですが、「一人だと辛いので、感謝や対話は大事」「経験や成長をチームで共有することは大事」といったこれは大事といった行動は分かっています。少し前に、組織で『良いふるまいを考える』というワークをやりましたが、今よりも組織がちょっとずつでもよいふるまいをできる世界感になればきっと変えられるのでは?という話をしています。

「良いふるまい」は、認知できていないと実行も賞賛もできません。だからこそ、チーム内でそうした行動に気づき、言葉にして称える文化を作っていくことが、環境改善への第一歩だと考えています。こういった良いふるまいの認知を高めることが出来れば、ちょっとずつ感謝も増え、今の環境を変えられると私は信じています。

スキルを上げ単価以上の価値を提供できるようなるという事も目指しますが、まず隣の人の気づけていない良いふるまいを認知して賞賛してあげることを目指すことが大事なのでは?と話しています。

キックオフの続き

キックオフでしゃべった内容はだいぶ多かったので消化しきれていないので、4/3に全体MTで1on1を実施します。

テーマは「キックオフの方針と、自分やチームの具体的な活動に関する悩み・不安(「自分やチーム」と「キックオフの方針」がどう関連するかを考えよう)」になります。また、記事に出来そうなネタがあればご報告します。

去年はキックオフ及びその後躓いてスタートが遅れたので、今年はスタートダッシュが出来るようにしていきたいと思います。

読んでいただきありがとうございました。

-485x253.png)

【①プロダクト作りで意識】

1則:プロダクトのケイパビリティ強化がポイント。短期的なゴール設定とゴールの検証にとにかく拘ってゴール設定のスキルを上げる

2則:シンプルな仮説キャンバスを短い時間で作る。チームで継続的に修正していく。(修正はより削除、よりシンプルにすることを重視)

3則:素早く実験できる内容を正義と考える。1日単位のタイムボックスを原則とする(1Dayスプリントを基本としたい)

【②コミュニティで意識】

4則:外部に積極的に出る。組織の成長を外部との接点を通じて加速させる。

5則:コミュニティを育むことでSECIモデルを回す。実際に越境して経験・共感してみる

6則:フィードバックを受けることも発することも日常化し、ふわっとしたフィードバックこそ大事にして、学習の起点とする。

7則:アセットを整理して,新規メンバーが短期間で活躍できる仕組みを意識、実験の回数を増やせる環境を整える

【SI/コンサルで意識】

8則:技術に関して、自分がワクワクするアーキテクチャを語れるようになり、エンジニアリングで妄想する

9則:感謝と自己開示を大事にし、チームの関係性を強化し続け、成功循環モデルのループをたくさん回す

10則:組織の要望や外部環境の変化に対して意味付けを後からチームで考え、創造的なストーリーへと昇華していく。理想に拘り過ぎず、制約を創造性の土壌とする