社内でいくつかあるラボ組織がLTを行うイベントを実施しました。色々紆余曲折しながらも実施できて非常に良かったです。運営を進めてくれた方々本当にありがとうございます。

飲酒含めて軽食を食べながらの企画は初めてでしたが、一定雰囲気良く実施できたのではないかと思います。本当に運営の方々ありがとうございます。生成AIのLT、クラウドネイティブのLT、ノーコードのLTとラボの話なので技術よりの内容が聞けました。

私は企画立案者という事で最後に30分時間もらえましたのでLTではなく普通にたくさん話しました。ラボ組織ですが、技術的な事はあまり話さずに、かなり個人的な想いについて話しました。ただ、想いだけだと重くなりそうなので、今回はクロージングなイベントでしたので、好きな「葬送のフリーレン」と絡めての話をしました。(タイトル:エモい働き方を目指して~DXとラボとフリーレン)

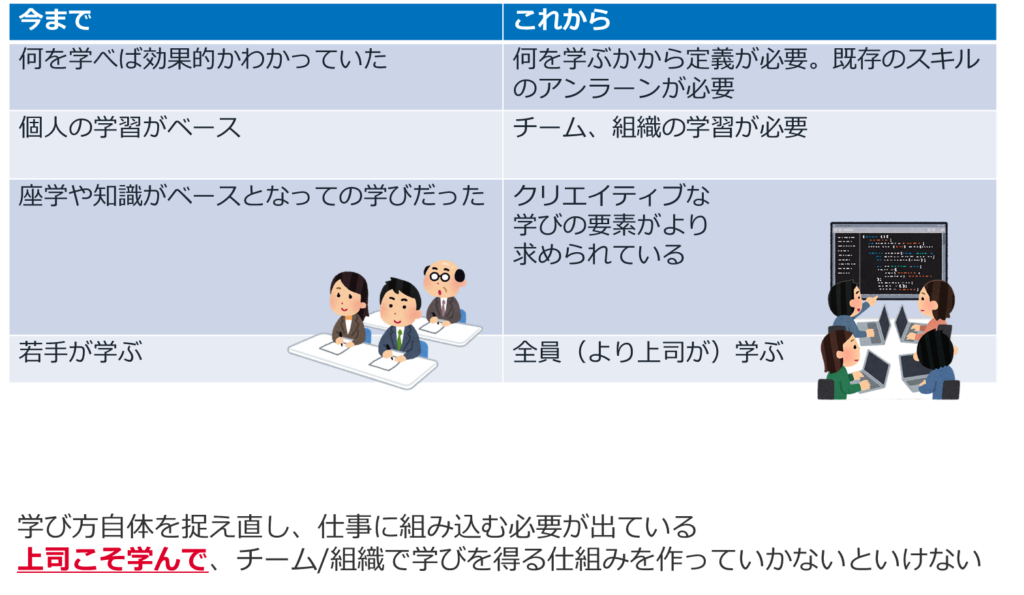

学びの変容について

DXの文脈で学びの仕方について変容が起こっているという点について話しました。アンラーニングが必要な状況の中ではより上司が率先して学んだ方が良いし、楽しいと思っているのですが、どうしても『学習』の話になると若手をどうするか?という点になる事に違和感を感じしていて、その点をお話ししました。

学びのメンタリティティについても、「勉強しないといけない。SEは学ぶべきだ!」みたいな辛く苦しい話ではなく、「楽しいから学ぶ」に尽きる。そしてその楽しさは必ず周りに伝播するという事をこのラボで実証済みなので、そういった話をしています。

アイゼンは辛く苦しい旅がしたいのかい?

僕はね、終わった後にくだらなかったって笑い飛ばせるような楽しい旅がしたいんだ

葬送のフリーレンより

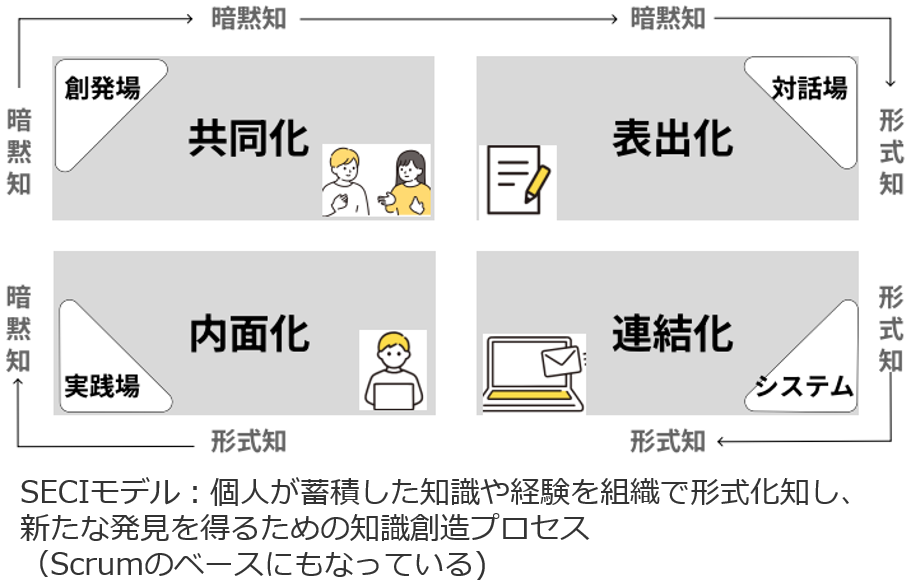

そして、その学びのポイントとして集団で学ぶためのSECIモデルと共同化の重要性を話しています。

本田宗一郎さんの荒川のバイクのテストコースで開発メンバーと一緒に手を地面に付きながらテストレースの様子を身体全体で感じている事例をもとに、共通の体験を通して暗黙知を暗黙知として経験することの大事さ。そのことがメンバー間での知識/経験の移転につながるといった話をしています。

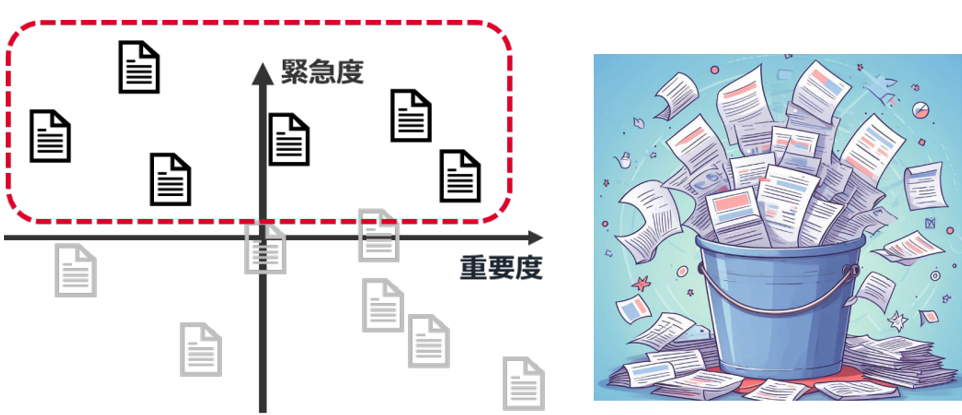

目的設定の大事さについて

また、合わせて目的設定の大事さについても話しています。

仕事の効率化や削除しようと試みても仕事は減らないというのが過去の体験でも感じています。これは仕事を緊急度で考えてしまうと、仕事は追加されるため、結局緊急度の高い順にやれるところまでやる構図は変わらず、なくならないという事だと理解しています。

仕事を減らしたいと思ったら、重要度で考えて、「自身や会社の目標に向けて、タスクがどれだけアラインしているか考え、アラインしたものだけやる」という方向しかないと思っていて、その重要性について話しています。

実際は、この目標設定自体にスキルが必要でそのスキルを上げる必要がありますが、そこはそこまで言及しませんでした。この目標設定に関して、良いプラクティスがアジャイルにあるなと強く感じていますが、アジャイルと言ってもあまり伝わらないのでそこまでは話していません。

終わりに

SECIモデルについても目標設定についても「仮説検証」「アジャイル」といった事を進めることがキーだと思っていますが、「アジャイルや仮説検証」というキーワードを使うと自分には関係ないものと思われ、伝わらない事は2年間で実験済みですので、とりあえず「エモい働き方が良いんだ」と自分の想いを伝えて締めくくりました。またこの日に我々のラボでは2年間の「大ふりかえり大会」をやったので、それがとにかくエモかったと自分の経験ベースで話しました。このエモさが何か伝わればよいなと思います。

最後に大企業で私が変革についてやる意味についてイオンさんのアドベントカレンダーのエッセンスも入れながら語って締めくくりました。長く続いている大企業は負債以上に過去からの大規模な資産や想いがあり、そういった大切な想いを未来につないでいく事はとてもエモい事だと話しています。

ただ、とりあえず、我々がずっと使っていた(いる)COBOLを作ったグレース・ホッパーさんの下記一言だけ伝わればと思います。

許可を求めるな。謝罪せよ!

感想

<社外への興味が低い>

途中、ラボのメンバーがこの前実施したDevelopers Summitに出演して楽しそうだったという話をしました。ただ予想通りデブサミの認知はほとんどない状態でした。こういったイベント自体一定、イベント等に興味が強い人が来ると思うのですが、社外に対する興味の低さを思い知らされました。会社の文化としても個人としての社外発信等はNGとされていたり、金融系の会社の中でよりクローズな知識が重視される背景があるので、社外の事よりも学ぶべき重要な点があるというのが今までだったので良くわかりますが、この点は変容しないと本当にまずいと感じています。

また、逆に社外の事を知っているよーという人についても一部範囲に限定している事が多いと感じています。大企業のユーザー会のように、わりと似た企業で集まる習性があり、もっと色々な社外交流が増えればよいなと思っています。(逆に大企業のユーザー会からスタートアップとのやりとりまで色々楽しめるのは本当はとても良い環境だと思っています)

<そんなに簡単に伝わらない>

講演後、何人かの方に講演がとても良かったと言っていただけました。とても嬉しかったです。ラボのメンバーも何人か聴いていたのですが、ラボのメンバーとの感想の温度感の差はあるなと感じたのは発見でした。やはり「ラボで実際に体験している経験」は理解度が大きく影響しているなと思っており、「共同化」の重要性をより感じました。

新しいメンバーと一緒に何かやる際に、想いを一にすることは簡単ではないのは分かっていましたが、「共同化」をどう設計していくかという事はポイントだと思っています。もちろん我々のやり方に合わしたいということではなく、お互いの方向性を調整して、より良いものにしたいというだけなのですが、知識や価値観を埋めていくのは大変そうだなーという印象を受けました。この「共同化による創発を産む事が新しい組織に繋がっていく事」というのが現在の仮説です。

<変容していく事>

今日のような、大きな手ごたえを感じられない一歩を数えきれないほど踏み出しながら、ちょっとずつ変えていかないといけないのか?と思うと軽く絶望します。小さな手応えはあるものの自分の想いを場にアジャストしながらぶつけるという事はかなり疲れる事なので、続けられるかぞっとします。(終わった後は、なんだか疲れてモチベーションがちょっと下がってたと思います)

ただ絶望したからといって『意志をもって歩いていく』事しかできないということは初めから分かっていたので、引き続き歩いていこうと思います。この「絶望感」については、フリーレンで出てきた通り、「くだらなかったと笑い飛ばせる楽しい旅」をいかにするかという事がポイントで、そういった事を共にできる仲間は少なくともいると感じていて、そのことが次につながっていく意志を後押ししてくれているという事が分かったのが、この日感じた感想でした。

最後まで楽しむよ

楽しく冒険してダンジョンに潜って魔物を倒して宝を探して、気が付いたら世界を救っていたようなそんな旅がしたいんだ。

葬送のフリーレンより

読んでいただき、ありがとうございました。

共同化:言葉ではなく、共通の体験を通して、暗黙知を暗黙知として経験/暗黙知を移転する