昨日に引き続き、安斎さんの「冒険する組織のつくりかた」をもとに、これまで実践した施策を振り返り、今後の方向性を整理します。本日は『KEY14『暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする』です。

ちなみに昨日の記事はコチラです。

1. はじめに:ナレッジマネジメントの課題

企業において「ナレッジマネジメント」は重要なテーマですが、昔ながらの組織では「知識の共有=マニュアル化・標準化」と考えられがちです。

特に、効率性を重視する会社ほど、仕事の定型化にこだわり、業務の進め方をルールや手順として明文化することに力を入れますが、そのことが変化に対応しづらい組織になっていく弊害も生まれています。

優れたプレイヤーが持つノウハウや、経験から生まれる直感的な判断力は、単なるマニュアル化では捉えきれない暗黙知の領域に属します。この暗黙知を組織としてどう活かすかが、ナレッジマネジメントの本質的な課題です。

安斎勇樹さんの『冒険する組織のつくりかた』では、ナレッジマネジメントの考え方をアップデートし、暗黙知と形式知が循環する仕組みを整えることが重要だと述べられており、「SECIモデル」の重要性について話されています。

私たちの組織でも、知識を共有する文化は徐々に醸成されつつあります。しかし、知識をつなげる、発展させる、連携していくという動きはまだ十分ではありません。本記事では、SECIモデルを意識した知の循環と、私たちの課題、そして今後の方向性について考えていきます。

2. SECIモデルを活用した知の循環の実践

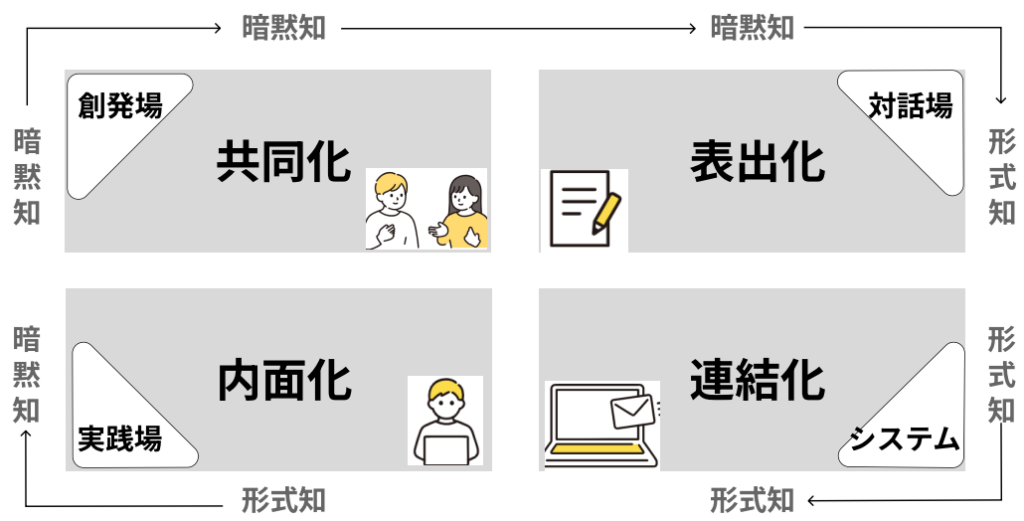

知識を組織全体で活用するためには、組織内で知が循環し、進化していく仕組みが必要です。そのためのフレームワークとして、SECIモデルがあります。

私たちの組織では、SECIモデルの考え方を活用し、以下のような取り組みを行っています。

① 創発場(暗黙知 → 暗黙知)

メンバー同士が共に経験することや対話を通じて、お互いの考えや経験を共有し、知識を深めていく場です。これによって、形式知にはなっていない価値ある知見が生まれます。

たとえば、対面イベントで感情の共有を重視したり、合宿を行ったりしています。またそもそもスクラム自体チームでの協働が前提になっており、創発を生みやすい仕組みになっていると言えます。

② 対話場(暗黙知 → 形式知)

個人の経験や学びを言語化し、組織内に共有する場です。暗黙知を形式知へと変換することで、より多くの人が活用できるようになります。

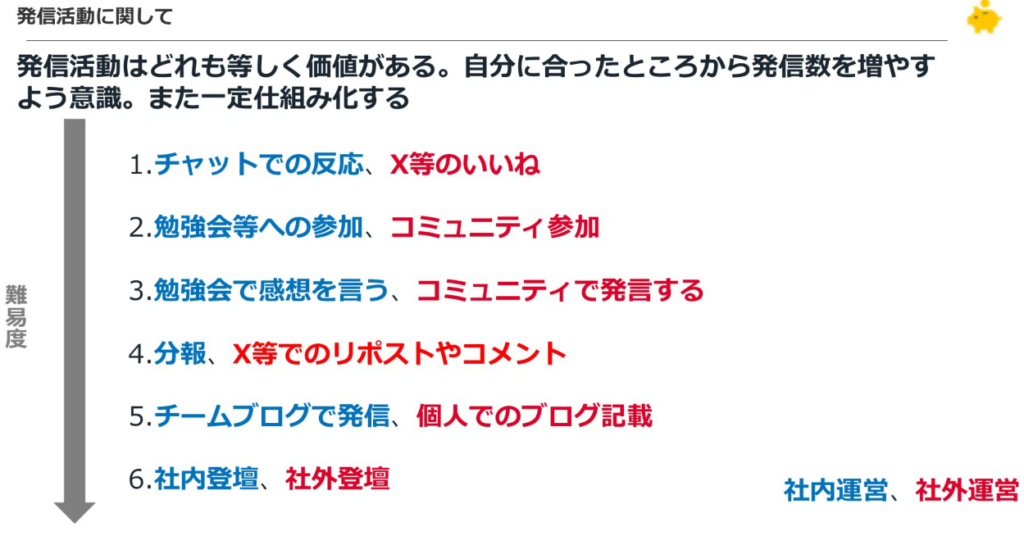

発信活動全般に力を入れているのはこの形式知化の仕組みづくりを重視しているからです。発信に課する文化も少しずつ育まれていると思います。

③ 連結場(形式知 → 形式知)

個別に蓄積された知識を、組織全体で使いやすい形に整理し、結びつける場です。知識を体系化することや、改めて知見をまとめ直したりする作業になります。

たとえば、MIMIGURIさんでは、Slackにナレッジとしてストックすべき投稿があると、特定のスタンプを押すだけでナレッジデータベースに格納される仕組みがあるそうです。このような仕組みは、特定の個人の知見を他の人が使ったり繋げたりする連結の役に立つと思います。

私たちの組織では、知識の整理が個人に依存しがちであり、知の「つながり」が生まれにくいという課題があります。

社外登壇等で今までの知見をまとめ直したりするのも連結化の一環だと思いますが、今後はこの連結化に力を入れたいと思っています。連結化をしっかり行うことでダブルループ学習を回せるような組織にもなっていけるのでは?と考えています。

④ 内面化場(形式知 → 暗黙知)

形式知として共有された知識を、メンバーが実際に活用し、経験を通じて暗黙知へと変えていく場です。知識は実践されることで、本当に価値のあるものになります。

3. 現在の課題と今後の方向性

知識の共有を促進する取り組みは進んでいますが、知識をつなげ、循環させるという点ではまだ課題があります。

特に、形式知に対してフィードバックする仕組みが弱く、個人の発信がチームや組織全体に波及しにくい状況です。そのため、以下のような対策を検討しています。

- Slack上でナレッジ共有する仕組みを検討。チーム全体で共有する知識をわかるようにする

- 知見を1枚にまとめたり、キャッチーな名前を付けたりと再利用可能にできるように意識する

- ナレッジ共有の文化を強化するために、知識を発信した人を称賛する仕組みや文化を作る。

- 動画や音声を活用し、知識の共有方法を多様化する。

知識を発信するだけでなく、それを結びつけ、発展させることができれば、組織の学習文化はさらに強くなると考えています。特に、動画や音声などの知識共有についても自分達の発信をより考えていきたいと思います。

4. まとめ:知を巡らせ、組織の学習文化を強化する

ナレッジマネジメントを「形式知化のプロセス」として捉えるのではなく、「知が循環する仕組み」として設計することが、組織の学習文化を醸成する鍵になります。

知識が生まれ、巡り、結びつき、進化していくような環境を作ることで、個人の探究が組織の成長へとつながるはずです。これからも試行錯誤を重ねながら、よりよい知の循環を生み出していきたいと思います。

読んでいただきありがとうございました。