安斎さんの「冒険する組織のつくりかた」をもとに、これまで実践した施策を振り返り、今後の方向性を整理します。本日は『KEY5 「深い自己紹介」で心理的安全性を正しく高める』についてコメントします。

この章では心理的安全性を高める方法として「深い自己紹介」が紹介されています。単なる表面的な自己紹介ではなく、個々の価値観や経験を共有し合うことが、組織の成長やチームの一体感につながると強調されています。

私は、異なる会社のメンバーが集まる約1年の研修プログラムで毎回のミーティングの場で、この「深い自己紹介」を実践してみました。非常に効果的だと感じたので、下記に内容を記載したいと思います。

心理的安全性について

この本では、心理的安全性について「集団が持っている個性を引き出すこと」と説明されています。心理的安全性が高まると、個々の『らしさ』が発現しやすくなり、チームとしての多様性が強みになります。その結果、よりクリエイティブな選択肢を模索できるようになり、複雑な状況でも柔軟に対応できる力が生まれます。

そのために大事なのが、自身を開示して、相手の声を聞く対話のベースとなる自己紹介となります。

実施した自己紹介について

我々は、年間で40回程度、Web会議を中心にミーティングをしましたが、そのMTの最初に10分程度、必ず自己紹介を行うという運営を続けました。実際に試した自己紹介の方法は以下のとおりです。

- プロジェクトに参加した目的や現在の仕事の紹介

最初にプロジェクトで集まった時に行った自己紹介です。この自己紹介だけで終わるのが通常だと思いますが、その後でも下記のような色々な自己紹介を続けました。 - 偏愛マップ

自分が熱中しているものを図にまとめて共有し、興味関心の共通点を見つけるというものです。(偏愛マップ) - みんなで記者会見

一人に対して、他の参加者が自由に質問していくスタイルの自己紹介(みんなで記者会見) - 自分を漢字1字で表す

自分の性格や大事にしていることを漢字1字で表し、その理由を説明する。 - Good & New

最近起こった良いことを共有し、ポジティブな雰囲気を作る。(Good&New) - サンリオ・マイキャラ診断

サンリオキャラ診断を使って、自分のタイプを楽しく知る。(マイキャラ診断) - 出身地・想い出の地の紹介

自分のルーツや想い出の場所を話すことで、過去の背景を共有する。 - 年末年始、今年こそやりたいこと

ちょうど年末だったので、リラックスした雰囲気で行うアイスブレイク - 漢字1文字で自分を表すと

漢字1文字で自分を表す - MBTI診断

性格タイプをもとに、自分の考え方や行動傾向を理解し合う。(MBTI診断) - ドラッカー風エクササイズ(A面、B面)

自身の価値や自身がどうチームで期待されているかを共有(ドラッカー風エクササイズA,B面)

自己紹介の効果

実施した結果、下記のような効果や課題があったと考えています。

効果

- 最初は消極的だったが、後半には皆が前向きになった

初めは「ただの自己紹介」と思っていた参加者も、回を重ねるごとに積極的に話すようになった。 - チームの心理的安全性が高まり、反対意見やモヤモヤも言いやすくなった

意見交換が活発になり、率直なフィードバックが増えた。(後半の方が発現回数は増えていったと思います。) - 作業への取り組みに対して主体的になった

自分事として捉え、互いにサポートし合う姿勢が生まれた。 - チームのパフォーマンスが向上し、追い込む場面でも協力できた

難しい課題に直面したときも、メンバー同士で助け合う関係性が構築された。

課題

- 盛り上がると切り時を迷い、想定以上に自己紹介に時間を費やしてしまうことがあった

進行のバランスを取ることが重要な課題となった。 - 事前に書いてくる内容について、書いてこないケースも多い

忙しくて、事前作業系はやれないケースも多いので、出来ない方もいる前提で、楽しい場にすることが重要 - 途中から導入するのは壁がある

今回はプロジェクトの初期から自己紹介をルール化できたためスムーズに進められた。一方で、途中から導入するのは難しいと感じた。。

成功のための工夫

1時間~1時間半のMTで必ず10分自己紹介を行うというのは結構なコストだと思っています。年間約10時間を自己紹介に費やしましたが、その結果、チームの結束力が向上し、議論が活発になりました。

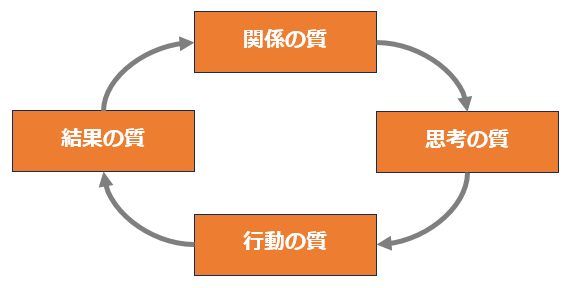

ダニエル・キムの成功循環モデルでは『関係の質』が『思考・行動・結果の質』に影響を与えるとされます。自己紹介を継続したことで、関係性が深まり、その結果としてチームの結果の質につながったと考えられます。

自己紹介で関係の質が向上しますが、すぐには結果の質には結び付きません。しかしながら、結果が出るまで自己紹介をずっとやり続けることが重要だと考えます。

そうすることで、結果が出たタイミングでまた関係の質の向上に繋がりやすく、成功循環モデルのサイクルがより周りやすくなると感じました。

また本の中でも自己紹介のフォーマットは準備すると良いと書いてありましたが、前述のとおり色々な自己紹介をフォーマットを最初に定義して進めたのは、やはり良かったです。

その他、実施する上での工夫について記載します。

- Web会議が中心だが画面はオンにして実施した

互いの表情が見えることで、心理的な距離が縮まりやすくなります。Web会議で画面オンにする運営は、時間がたつにつれ画面OFFになっていくケースが多いと思ってますが、MTの最初に自己紹介をやることで、話している人の表情等見るようになるので、画面ONが効果的に続けられると感じました。 - ホワイトボードツールを活用し、周囲の質問も視覚的に共有した

話している人だけでなく、周りの人の興味や疑問を記録することで、より活発な対話が生まれます。ただ聞いているだけでなくインタラクティブなやり取りが対話に繋がるため、気づいたことを書けるようにする取り組みは有効です。

まとめ

「深い自己紹介」を取り入れることで、単なるアイスブレイクではなく、チームの結束力を高める効果があると実感しました。特に、組織やチームの心理的安全性を高めるためには、メンバーの価値観や経験を共有し、互いの信頼を築くことが欠かせません。

こうした取り組みを続けることで、より強い組織文化を育てられるのではないでしょうか。今後は、異なるチームや状況での実施方法を検討し、より効果的な自己紹介のあり方を模索していきたいと考えています。

読んでいただき、ありがとうございました。