この記事はシンアジャイルアドベントカレンダー23日目の記事で書いています。インフルエンザとなってしまい、記事を書くのが遅れてしまいました。1週間の遅れでの搭載となります。クリスマスから大分過ぎておりすみません・・・。

組織での対面イベント実施について

先日、組織内で4半期に1回の対面イベントがありました。内容は午後まるまる使っての『LT(ライトニングトーク)+OST(オープンスペーステクノロジー)』でしたが、大変盛り上がっていました。

私自身は上記の通りインフルエンザのため、オンラインで外から見る形になりました。企画推進も当日も私がいない形でしたが、逆に全く問題なく運営が進むのはとても感慨深かったです。

昔は、「組織でこういったイベントを実施している組織について」、これは都市伝説ではないか?とも思っていましたが、我々自身こういったハレのイベントを定期的に実施できていて、メンバーも皆重要性を感じてくれているのは非常にうれしいですし、約3年でやっと、組織と呼べそうな状態になってきたかと思っています。今年は色々と問題があった年でしたが、そこからのレジリエンスの発揮もあって一定サステナブルに進められる組織になってきたかと思っています。

丁度、新年度について考え出す季節なので、今までとこれからのラボの取組について考えてみたいとも思います。

最近感じている違和感

組織/チームで成長する概念というのは、受委託開発を主とするSIerの中で、上位層からなかなか理解されないという事を常に感じています。プロジェクト型でのビジネスでは調達マネジメントとしてどれだけスキルが揃ったメンバーを集められ、また状況によってうまくリリースできるか?が全てで、その調達時に「チームとして成果を出せる」という点はあまり考慮されません。

チームを育ててもプロジェクトが終わったタイミングで解散となるのであれば、育てる意味はないのでは?特に我々から更に委託するパートナーさんに対して育成に力を入れるのはコストでしかない。という考え方です。

この点については私は3点の理由から反対していて一定チームを越えた組織体として力をつけることがこれからのSIerで価値を上げていく上では必須と考えています。

理由①:そもそもスキルが揃ったメンバーを集めることは無理

身もふたもない話ですが、そもそもスキルが揃ったメンバーを集めることが不可能となっています。現在エンジニアは売り手市場です。 「クリーンクラフトマンシップ」でボブおじさんも新たなエンジニアがどんどん増えていくため、常に半数以上が駆け出しエンジニアで能力や規律を持たないという事を話していて、駆け出しエンジニアは雇えても、スキルが揃ったメンバーを集めることは難しいという感覚が強いです。

今までSIerは多重請負構造の中で下請けの管理者に任せてエンジニアを雇い、育成もそのパートナー社に任せていましたが、このやり方は本当に何も残らず、会社のためにもソフトウェア業界のためにもならないと感じています。

特に「保険分野」だったり「クラウド技術」等、一定のスキル要件を求めると、まず確実にいない為、エンジニアを成長させる文化と共に育成を踏まえた組織を構築することが大事と考えています。

理由②:人は変化する(結構な短い時間で。。)

上記、考え方のベースには『人は変化し続け、成長し続ける』という考え方があります。まさに、若手エンジニアの成長を見ていると、本当に成長の凄さに驚かされますが、1~2年の期間は考慮に入れながら、緩やかに育っていくといった考え方が、大事だと思っています。

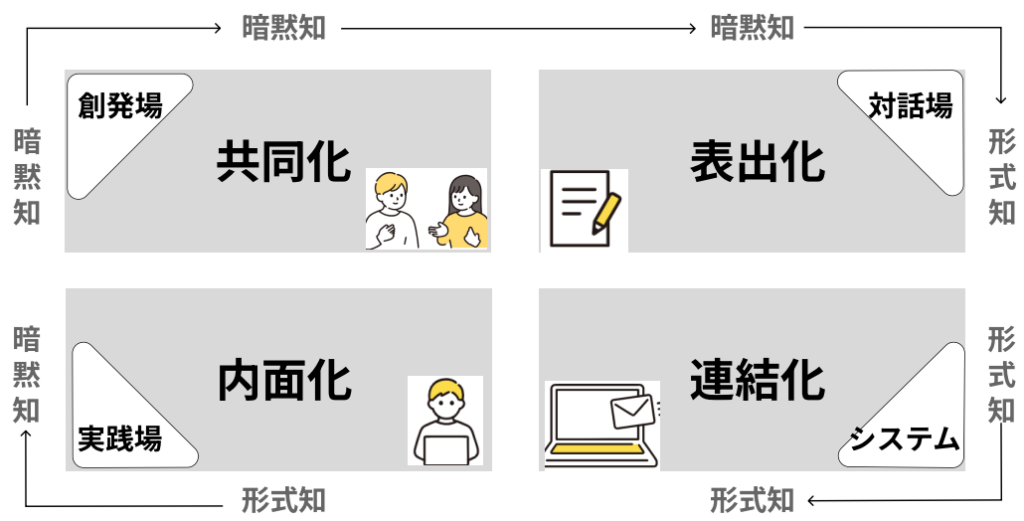

育つためには、チームで共に経験し、ともにふりかえるという事が本当に大事だと考えています。チームで経験したこと(創発場)を表出し、連結し、実践していくというSECIモデルを回す仕組みが何より重要だと考えています。

転職等、成長に伴いメンバーが離れていく事も多くありますが、成長することで人が循環していく組織は一定自然だと考えていますし、サステナブルに文化をつなげていく事が大事と考えています。そういった考えで組織運営を実施する方が、楽しいし、結果、残るものが大きいと考えています。

理由③:ユーザー系SIというドメイン

我々は金融/保険といったドメインを中心に仕事をしています。これらの知識は結構深いドメインスキルが求められることが多く、わりとメンバーを固定的に進める方向が強いと感じていますし、そういったじっくり取り組む事が好きなメンバーが比較的多い気がしています。システムだけでなく業務ドメイン含めてじっくり学んでいく文化が会社としてもあると感じています。

上記3点から、私はチームを越えて組織として学習/育成する文化をパートナーさんと力を合わせて創り上げていく必要性を感じています。

幸い、ここ数年ラボで実施してきた内容についてお客様や会社内で非常に評価されることも多いため、現時点では一定正しい流れだと考えており、この流れについては加速させながら価値/利益を産んでいきたいと考えています。

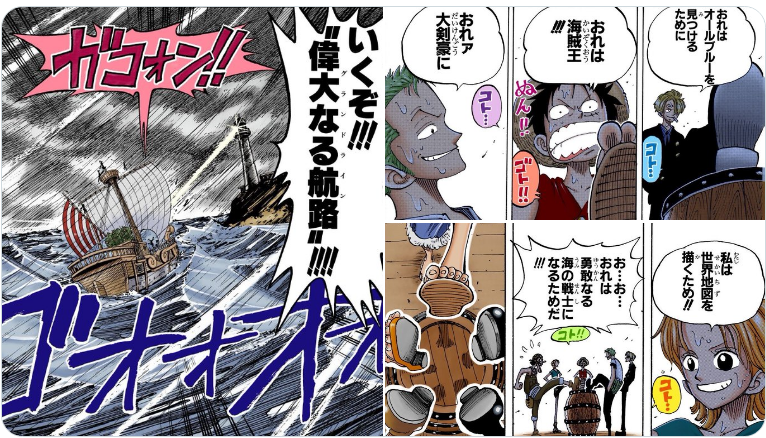

今回、上記、流れを加速させる新たなメタファーとしてONE PIECEがヒントになると考え、下記ビジョンを整理しました。

One Pieceのメタファーを元にしたストーリー

尾田栄一郎さん作の漫画ONE PIECEはご存じでしょうか?海賊王を目指すルフィーと仲間たちの冒険活劇ですが、このONE PIECEをメタファーにして、ラボの成長をイメージしています。ONE PIECEをメタファーに使った理由は3点あります。

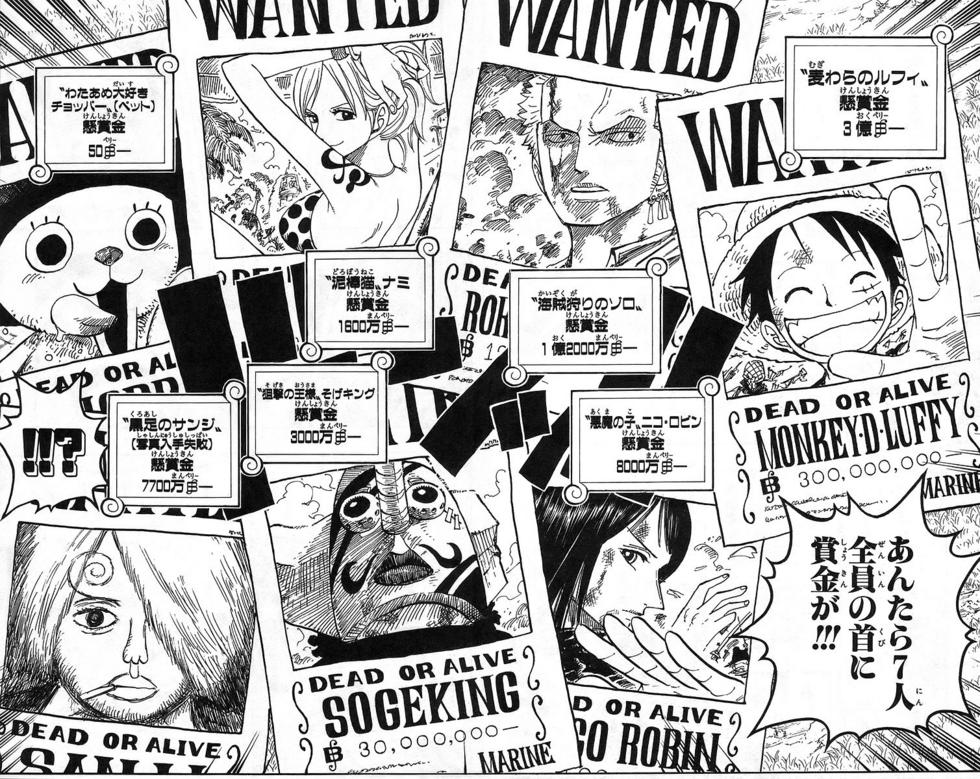

①.個人/チームの懸賞金が増えていくという概念

ONE PIECEではルフィや仲間たちに海軍から懸賞金がかけられます。懸賞金についてはキャラクターの強さだけでなく海賊団全体を考慮したり、強さ以外の危険性等を統合して懸賞金額が決まります。

個人として活躍している事が重要であり、更にその活動が海賊団としても意味のある活動になっている事が重要となります。それを繰り返すことで個人及び海賊団の懸賞金がどんどん上がっていきます。

ラボでもそれぞれの個人のメンバーが社外でも評価されるように活動を進めていく事が大事だと考えています。そもそもラボについてはメンバーを大量に増やしていくような組織ではない為、少人数で価値を産んでいくためには麦わらの海賊団のようにメンバー1人1人が社外でも認知されていくような活躍が重要だと考えています。

私自身も3年前までは一切社外での活動はしていませんでしたが、ここ数年積極的に社外発信等も実施することで社外の方に認知されたり、それがもとでビジネスのタネに繋がったりしている感覚が強いので、それを組織としてもっと加速させていきたいと考えています。

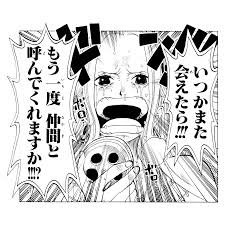

②.仲間が個人のミッションを持ちながら、偶発性に身をゆだねながらチームとしての目標に進んでいく

ONE PIECEでは、主人公ルフィだけでなく海賊団の仲間たちはそれぞれに個人のミッションがあります。海賊団としては、最果ての島ラフテルを目指すという目標はありながらも、それよりもそれぞれが個人のミッションを重視して冒険が織りなされていきます。また、直近の目的地はログポースという偶然に委ねる形での航海となっています。

メンバーが自分のミッションを持ってそれを中心に動いているというのは強いと思います。組織のMVVも大事ですが、個人的にはそれよりも個人のMVVが中心にあってその個人/個人がバラバラにならないように組織のMVVがある組織の方が強いと思っており、ラボでも、そういった個人の想いを大切にするように組織運営を進めています。

③.コアなチームメンバーは急激に増えない一方、関わったメンバー達も大きく物語りを創り出していく

ONE PIECE海賊団では海賊団のメンバーが急激に増えたりはしない一方、冒険を共にした仲間と出会いと別れを繰り返しながら新たな出会いがどんどん増えていきます。

冒険の中で、一緒に戦いを繰り広げた仲間たちが、麦わら海賊団と別れながらも、それぞれ自分の冒険をして、結果それが世界全体のストーリーとして、話が進んでいきます。

ラボではアジャイルやプロダクトの文脈で「共創」という形で共に社外の方や社内の別メンバーとプロジェクトを推進していく事があります。

この時、『相手のため』というメンタリティだけで進めると、なかなか上手くいかない事が多いと感じています。あくまでも、我々が実施する共創は自分達も主人公としてプロジェクトを実施していく中で、プロジェクトを共に実施した仲間と出会い、別れながら飛び地でのグロースをしていくような、ONE PIECEの冒険のような共創を目指したいと考えています。

現在のラボのストーリーと2025年の目標

ラボの取組ですが、プロダクト作成を軸に沿えながら約3年間活動していきました。

OnePieceの漫画で例えると、東の海(イーストブルー)からグランドラインに出るといったタイミングなのだと思っています。上記①~③について現在のラボの取組状況について記載します。

①.個人/チームの懸賞金

アジャイルのイベントでは、小泉がほぼ常連の登壇者となっており、またチームのブログや個人のブログ等、自分の興味を調べてググっている際、このInsurtech研究所が上位にヒットすることが多々でてきました。また、プロダクトがマスコミに取り上げられたり、お客様から個別声がかかったり、少しずつ認知されてきている状況になっています。

日経新聞の記事、日経Fintechの記事

⇒ ONE PIECEでもグランドラインに出るタイミングで、ルフィに懸賞金がついて、麦わら海賊団として世の中に認知されています。ただし、周りからは、まだルーキーとしてしか見られておらず、特段まだ価値のある活動はしていないといった状態です。その後一気に世界の話題となっていくため、同じように我々も活動を進めていきたいと考えています。

②.個々のミッション/チームのミッション

個々のミッション/探究のネタについては、3カ月に1回GCLT(Golden Cercle Lightning Talk)といった、全員の前にゴールデンサークルを語る会をしたり、対面イベントや1on1等で対話をテーマに個人の事を表明するような運営を進めてきました。

⇒ OnePieceでも、それぞれの仲間毎に、ミッション探求について深掘りされています。これからも個人の探求を深掘りして、探究の根を延ばすことを大事にしながら運営を続けていきたいと考えています。

③.共創での仲間づくり

お客様や社内の別組織のメンバーと共創として一緒にプロジェクトを進めるという経験もだんだんと増えてきました。その中で種をまきながら出会いと別れを繰り返し、少しずつ周辺についても動きを起こせていけると考えています。

⇒ OnePieceでは、主にグランドラインに入ってから上記動きが加速しています。我々も広く手を伸ばすというよりは自分たちのコアな冒険に周囲を巻き込めるようさらに自分たちの血を強くするような活動を意識したいと思っています。

というのが現在の状況です。今後いよいよグランドラインに繰り出すというか、またギアを変えていくという事で、改めて、以下3点を意識したいと思います。

という事で、更なる冒険を進めていこうと思います。OnePieceでもレッドラインを越えて、グランドラインに出るタイミングはいつも暴風雨のなかでの進水式となっています。大きな組織でミドルやボトムから新しいことをやろうとすると、基本うまくいかず、暴風雨のなかでの航海がデフォルトですが、ワンピースのように明るく楽しくやっていきたいと思います。

メンバーの方々よろしくお願いします。読んでいただきありがとうございました。

①. 個々メンバーが懸賞金を上げられるよう探究と社外発信を意識する

②. 個々メンバーの探究活動を加速させ、また探究自体が楽しく文化になるように組織での対話を推し進めていく

③. 共創の際に、自分たちのストーリーを編んでいく事を中心に考える。相手側を巻き込む。巻き込めない場合はいったん別れ、様子を見る。