3Qのはじまり

私たちのチームは2週間1スプリントでスクラムを運用しています。

チームとしては1年ぐらい続いていて、今年の4月から改めてスプリント1から仕切り直しでスタートし、私も開発メンバーとして4月にジョインといった状況でした。

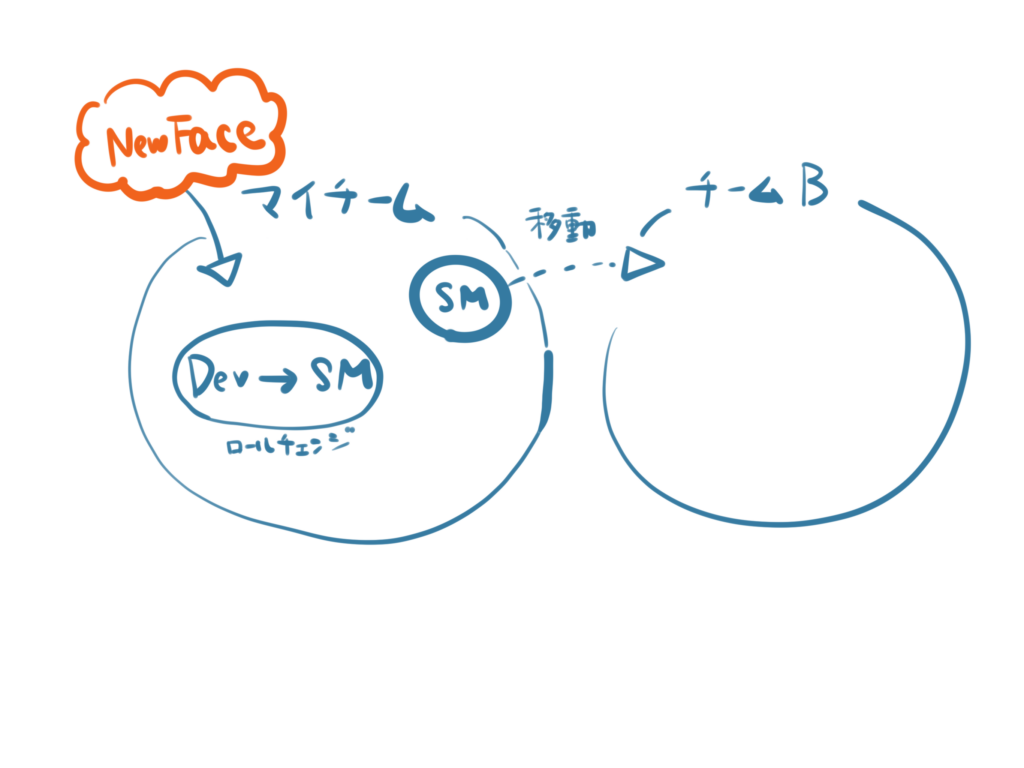

何人か入れ替わりはあるものの、チームの状況としては着々と成熟してきているといった状況で、ここでまた少しチームの状況に変化が生まれることになります。

前任のスクラムマスターが別のチームのスクラムマスターへ、開発メンバーの私がスクラムマスターに、そして開発メンバーの抜けた分を新たに新規メンバーを迎えることになりました。

7人の開発メンバーとSM、POでスクラムチームとしては、9人構成です。

スクラムマスターとしての準備

スプリントが始まるとまず取り掛かるのがスプリントプランニングなのですが、今回は3Qのはじめなので、インセプションデッキの見直しからスタートしていきます。

インセプションデッキの更新をすることで、チームの進むべき道、北極星が共有できるようになるはず。

スクラムマスターとしてどういう準備をしていったらいいんだっけ?前任のスクラムマスターはどうしてたっけ?を思い出しながら、今日の1日をイメージすることから始めました。

今日1日を使って何をしてどこまで終わっていればいいか、時間配分の目安など、開発メンバーだったときはあまり意識できていなかったかもしれないです。

やっていくうちに感じたのは、その日の準備をその日から始めるのでは不十分だったということでした。

明日のこと、このスプリントのこと、3Qのこと・・・視野を広げないといけないこと、準備など先の先の先を見据えていないといけないんだなと実感しました。

そういう意味で、初めてのスプリントは何もかも準備が足りていなかったです。

スクラムマスターを育てるハンガーフライト

1日1日をひーこら過ごしている中、「ハンガーフライト」というミーティングに招待されました。

「ハンガーフライト」ってなんやろかと思って調べてみました。

ハンガーフライトとは、もともとは天気が悪くて飛行機が飛ばせないときなどに、パイロットたちが格納庫の中で各々の経験を語り合って互いの知見を広めていたことに由来します。 これと同様に、システム開発の場でも互いの経験や悩みを共有して学びの場とする取り組みを、「ハンガーフライト」と言うようです。

参考:

チームから会社へ越境する~「ハンガーフライト」で社内カイゼンの場を作ろう

さっそく参加してみることに。

自分を含めた新米スクラムマスターさんが直近の活動を共有して色々なアドバイスをもらえる場で、こういう場があるのはスクラムマスターを始めるにあたってとても心強いなぁと思いました。

先輩スクラムマスターやスクラムコーチがいてくれるので、1時間の中でたくさんのアドバイスをいただけるこの時間はすごく貴重だと思いました。

その中でとても刺さったのが「スクラムマスターが強制できることは、スクラムの教育以外はない」ということでした。スクラムマスターができるのは提案までで、「こういう課題があると感じているので、〜〜してみませんか?」までだと。

分かっているつもりでしたが、自分がこれをできていたのだろうか。しょっぱなから金言をいただいた気がします。

そして、「どんどん失敗していきましょう」「それを改善していきましょう」というアドバイスもいただき、一歩踏みだす勇気をいただきました。

勇気を出して聞いてみた

私が感じていたチームの課題が「対話の量が少ない」ことでした。コミュニケーションをより活発にするにはどうしたらいいんだろうと考えていて、一つの施策としてオンラインミーティングの際の「ビデオオン」いわゆる顔出しをすることでコミュニケーションの何かが変わるのではと考えました。

これまで、ずっと「ビデオオフ」状態でここまで過ごしていた(私が入った頃から見ても少なくとも半年間)ので今からそれをするのはかなり抵抗があるんじゃないか。これを聞くことでチームに不協和音が発生しないか不安で仕方なかったですが、思い切って聞いてみることにしました。

そこで分かったことは、「そんなことでチームに不協和音が発生しない」ことでした。

正直に聞いてみたことで、皆さんの正直な気持ちを聞くことができました。

皆さんの心境

- どちらでもいい

- ビデオオンでも特に問題はない(ただ、オンにしてもあんまり見ないかも)

- どちらでもいいがこれまでミーティングに不便を感じていないので必要性を感じていない

ビデオオンにすることについては、そこまで拒否反応があるわけではなく、主に「必要性を感じていない人が多い」ということが分かりました。

さらに、下記のようにハード面でもいくつか課題があるようでした。

ハード面の問題

- ビデオオンにするとPCが重くなる

- 過去にPCが落ちてしまうなどのトラブルがあったことがある

- PCスペックが悪くてPCパフォーマンスが落ちる

- そもそもWebカメラが搭載されていない

- モニタの画面が小さい

まとめ

というわけで、今回はたりない勇気を出してみたというお話でした。勇気を出してみたことでチームの皆さんがどういうふうに考えているのかを知ることができました。ビデオオンについてはそれ自体が嫌なのではないかと思い込んでいましたが、そうではないことが新たな発見でした。

ハード面の問題もあり、今の状態でビデオオンにする施策については、直ちに取り組めないことも分かりましたね。

コロナ禍があってオンラインミーティングが当たり前のように行われるようになりましたが、コミュニケーションにおいては、やはり「対面で話す」に勝るものはないと考えています。

それに近づていくのか、または別の方法で対面に勝る方法を模索するのかになるのでしょうか。

ビデオオフにしていることで、得られない情報がどういう作用を及ぼすのか。本当に必要ないのか?代替手段で対面と同じ状況下を生み出せるのか。。

チームの成長を考えると、いろいろ悩みは尽きません・・

今回、チームの皆さんにいろいろお話を伺って、「対話の量を増やす」という当初の課題を解決する方法が、ビデオオンにすることで必ず解決するわけではなさそうということが分かったので、別の施策を考えていけたらなぁと思っています。